Geschützt: Jahresrückblick 2024

Lease Hold und Lieschen hold

Zu den bekanntesten Begriffen britischer Immobilienspekulation der letzten Jahre gehörte das „Lease-Hold-Scam“: vorsätzliches und planmäßiges Bauen schlechter Häuser, die nach der Übergabe am lebendigen Leibe der Bewohner von deren Hausgeld saniert werden. Zu markantesten gebauten Beispielen davon zählen die überteuerten „Studentenwohnheime“, die, für echte Studenten absichtlich unerschwinglich gemacht, erst als Eigentumswohnungen und schließlich leider-leider als Ferienwohnungen auf den Markt kommen. Was am Ende auch mehr Geld bringt. London oder Cardiff sind voll davon; die britische Regierung verspricht, diese Vergeudung des knappen Baulandes und der öffentlichen Nor zu verbieten. So werden sich die Macher wohl auf die Umschau gegangen sein.

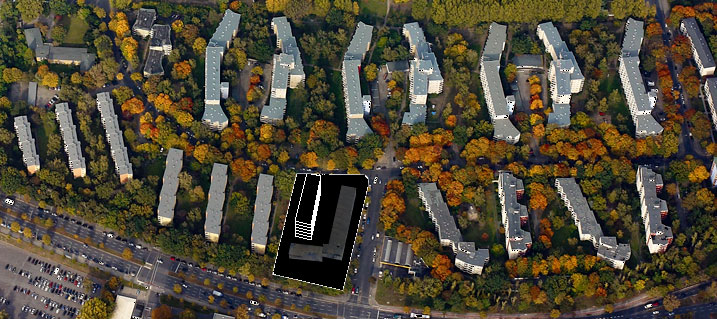

In Deutschland ist diese Masche nämlich bisher nicht aufgekommen, man hat nichteinmal einen passenden Namen dafür — wäre da nicht ein Fall aus Charlottenburg-Nord, von dem wir bereits mehrfach berichtet: „studentisches Wohnen… im unteren Preissegment“, für den Bauland mitten im nichtbebaubaren Denkmalbereich herausgezirkelt wurde (Abgeordnetenhaus 19.08.2021, Drucksache 18/28 396), eines das nach Baubeginn die Tarnnutzung abgelegt und nun bis zum doppelten Berlindurchnitt bepreiste Eigentumswohnungen stellt (8-10 000€/m2), bei ausgesprochen unbrauchbaren, bestenfalls als temporäre Unterkunft zu ertragenden Grundrissen. Die letzte Transformation steht noch bevor, doch wäre bereits die arglistige Täuschung ob des Bauzweckes nicht bereits ein Grund, von Amts wegen tätig zu werden? — Nein, die Verantwortlichen (Oliver Schuoffeneger/Grüne, Fabian Schmitz-Grethlein/SPD, Christoph Brzezinski/CDU) sehen nichts Besonderes im diesen Fahnenwechsel, reden sich heraus (Mindestabstände eingehalten, Höhe nicht überragend, an die Nachbarn angepaßt, Denkmalbereich bereits ausgefranst, Auslegung nicht vorgeschrieben, „vor meiner Amtszeit“) und weigern sich, die ihnen gegebenen Zwangsmittel anzulegen. Die Nachbarschaft verlangte nach einem Baustopp bis zur Aufklärung, argumentierte, widerlegte, zog sogar vor Gericht — ein alles andere als alltäglicher Vorgang — nur berichten wollte darüber bisher keiner. Man müßte fast an eine unheilige Verdeckungs-Allianz denken, und zieht man in Betracht, daß dies unmittelbar vor den eigenen Fenstern Scharouns und vor dem arg vernachlässigten Gedenkstein der Siedlung geschieht — an eine Allianz der Ignoranz!

Die Bürger wollten wissen:

- Gehört das neue Flurstück (weiterhin) zum Denkmalbereich oder wurde der Denkmalschutz genau für dieses Areal aufgehoben?

- Wer war Besitzer und somit Verkäufer des nunmehr geteilten Flurstücks der ehemaligen Vermittlungsstelle 38 — die finanzstarke Telekom?

- Hat die Telekom bzw. der Besitzer Nebenabsprachen getroffen? Wenn ja, welche?

- Welchen Einfluss hat der ehemalige zuständige Bezirksstadtrat Herr Schruoffeneger auf das Bauvorhaben und die Genehmigung genommen?

- In welchem Zeitraum bewegt sich die Genehmigungsphase von der ersten Anfrage bis zur Baugenehmigung?

- Wie war der Werdegang unter den zuständigen Ämtern, in welcher Reihenfolge wurden welche Genehmigungen erteilt?

- Gibt es aus dem Bezirksamt und den Denkmalämtern schriftlich niedergelegte Stellungnahmen zu dem Bauvorhaben und Genehmigungen oder wurden diese nur abgehakt?

Die Ämter schwiegen.

Verständlich, denn man kündigte in Vorab ein Skandal an, „wenn [es] sich herausstellen würde, daß hier Luxusswohnungen von vornherein geplant waren“ — und das waren sie. Man ging recht naiv und unvorbereitet in die ausgelegte Falle — doch ist es wirklich die Lösung, sich der Gespräche zu entziehen, keine Vorsorge gegen Nachahmer zu leisten, die Sache durchs Schnellerbauen „vom Tisch“ bekommen zu wollen? Jeder sieht den „hohen Bedarf an Wohnraum“, doch will die allgemein nützliche Lösung dieser Frage, nicht nur in Denkmalbereichen, kreativ und nicht etwa „kreativ verbucht“ sein. Man könnte sich auch der ursprünglich angedachten Komponenten Charlottenburg-Nords bedienen, die Häuserteppiche etwa, und sie weiterentwickeln.

Indes, wenn die Vermartkter den „kurzen Weg zum Flughafen“ anpreisen (für TXL hätte dies noch gestimmt), wird uns ein kurzer Blick gen London sicher auch gegönnt. Dort nämlich wurde vor Kurzem der Abriß der so errichteten Anlage „Mast Quay II“ beschlossen. Namensnähe zu „Spreetal Living“ ein Omen?

Höhere Belange?

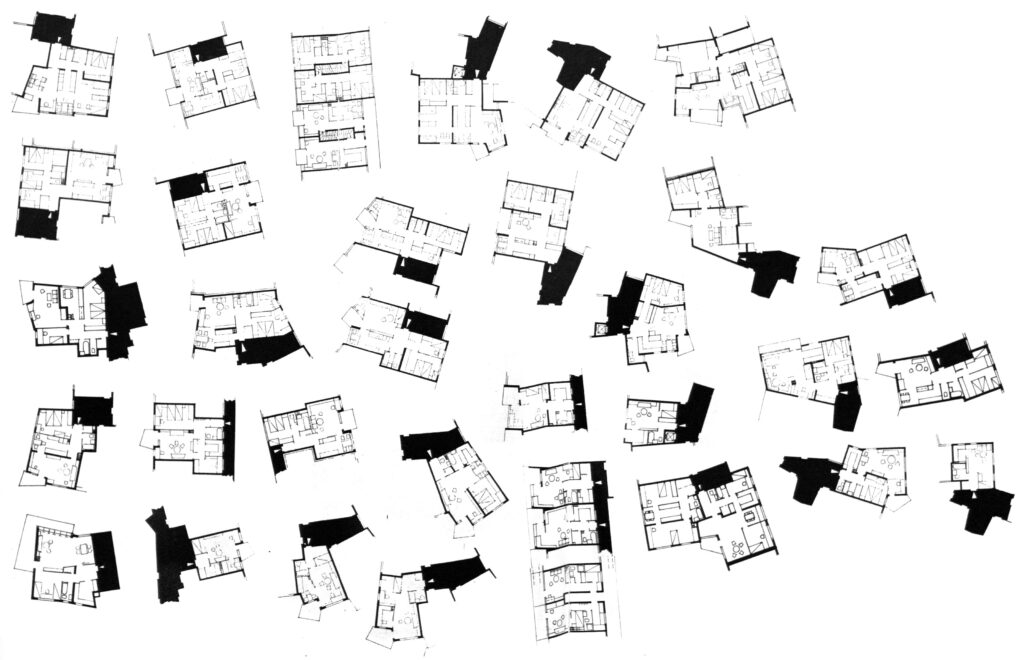

Die Berliner Siedlung Charlottenburg-Nord ist ein Meilenstein des wirklich sozialen, ein Sozium bildenden Wohnungsbaues. Ihr voraus ging ein Forschungsprojekt zur Wohnungsnot der 1950er Jahre, der Familienzuschnitte, der Fahrtwege, der erwarteten Wandlung usw., resultierend in einem Wohnungsmix, der an Vielfalt seines gleichen sucht, und im charaktervollen Städtebau aus mehreren „Wohngehöften“. In Anerkennung dessen steht die Siedlung unter Denkmalschutz.

Doch der Denkmalschutz ist bekanntlich Verhandlungssache und hat sich zu fügen, wenn Wohnkomfortverbesserungen anstehen, Arbeitsplätze geschaffen werden, oder auch die Unterbringung benachteiligter Gruppen ansteht. Dazu zählen insbesondere Studenten — ein Zimmer in einem Studentenwohnheim oder einer WG zu ergattern war auch früher schon schwierig, und ist in Berlin der 2020er Jahre nicht leichter geworden.

So klang es, als der Baustadtrat Schruoffeneger bekanntgab, ein Studentenhaus komme hinter die Vermittlungsstelle am Letterhausweg. Mitten am Eingang zur Siedlung, meterweit hinter den Grenzen des Denkmalbereichs. Auffällig: die Bekanntgabe erfolgte rückwirkend und versteckt, und auch die als Begründung für die Freigabe angegebene „erhebliche Veränderung“ des Siedlungsgefüges, aufgrund der der Neubau nicht ins Gewicht falle, ließ sich nirgends verorten.

Nun steht das Haus, vom Eigentümer „Spreetal Living“ getauft, und bietet in 20-50m²-Einheiten „alles, was das studentische Herz begehrt“ in einem „raffinierten Neubau der Extraklasse“: Wohnen mit Parkett, gefliestes Duschbad, „eine praktische Küchenzeile“, Balkon und Aufzug, eine Wärmepumpe und ein „Smart Home System zur Steuerung und Automatisierung von Licht, Heizung, ggf. Kühlung und Markisen/ Rollläden“. Kurzum: „gehoben“. Während in Berlin im Durchschnitt 4.410 €/m² verlangt werden, stehen hier Preise ab 9.274 €/m² im Prospekt. Sie haben sich nicht verlesen: hier wurden mitnichten Schlafplätze für die geldklamme aber ideenreiche Jugend geschaffen worden, es sind — Eigentumswohnungen mit dem Blick nach Hamburg und Süddeutschland. „Firmenwohnungen“, nennt sie unverblümt eine der Anzeigen.

Ein Bauplatz, der nicht bestehen dürfte.

Begründungen, die auf den Bau nicht passen.

Zuschnitte wie aus dem Hühnerstall: wer zieht da freiwillig ein, bei Preisen, die das überhöhte Berliner Niveau weit hinter sich lassen?! Sind das die „höheren Belange“ von heute? Oder wurde hier gar absichtlich unverkäuflich gebaut, um bald darauf mit Verweis auf Leerstand eine Umnutzung hin zu dem wahren Zweck des Baues durchzusetzen?

Fragen, die schon beim Bauantrag hätten auffallen sollen.

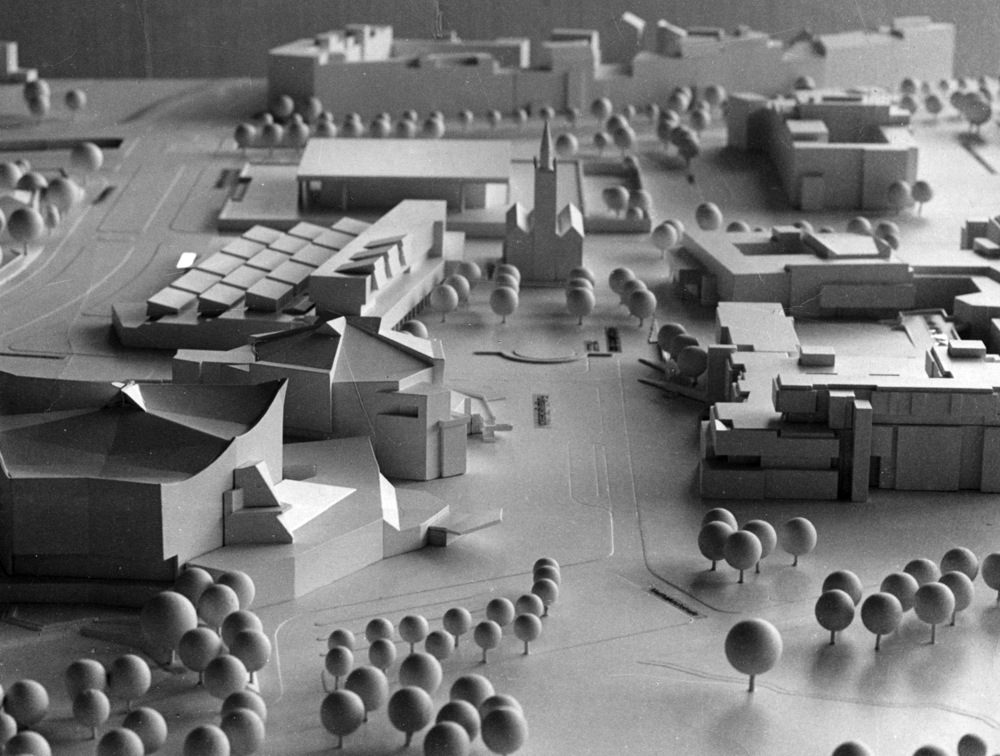

Berlin, Scharounplatz

Nun hat auch Berlin seinen Scharoun-Platz.

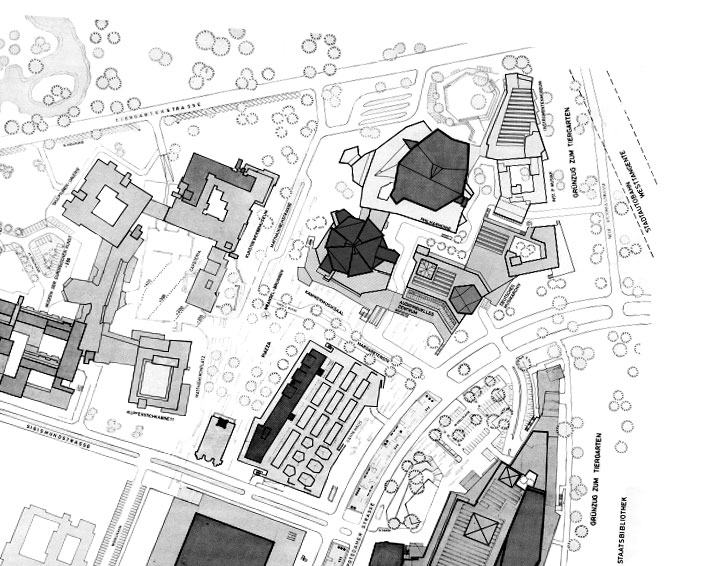

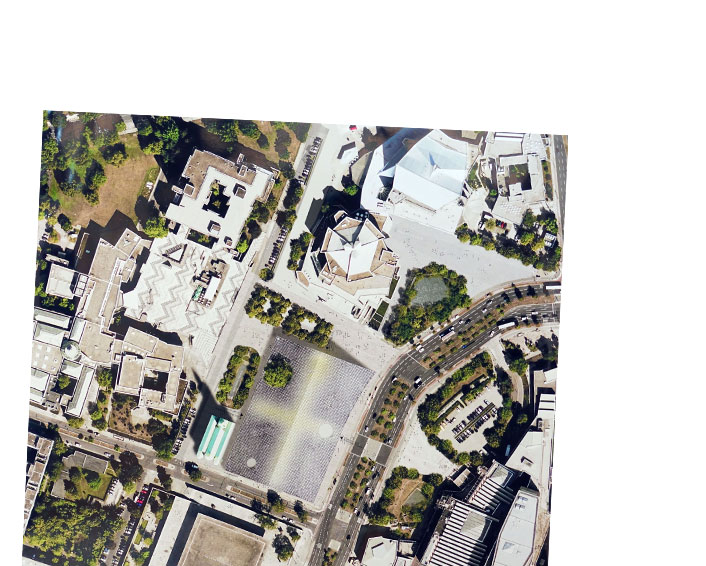

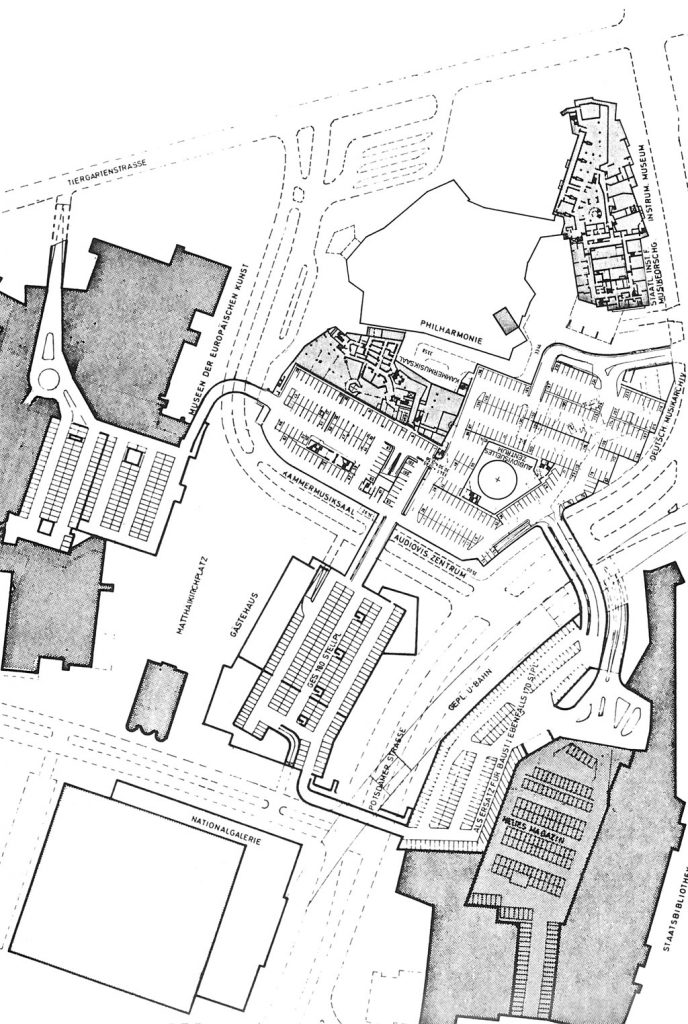

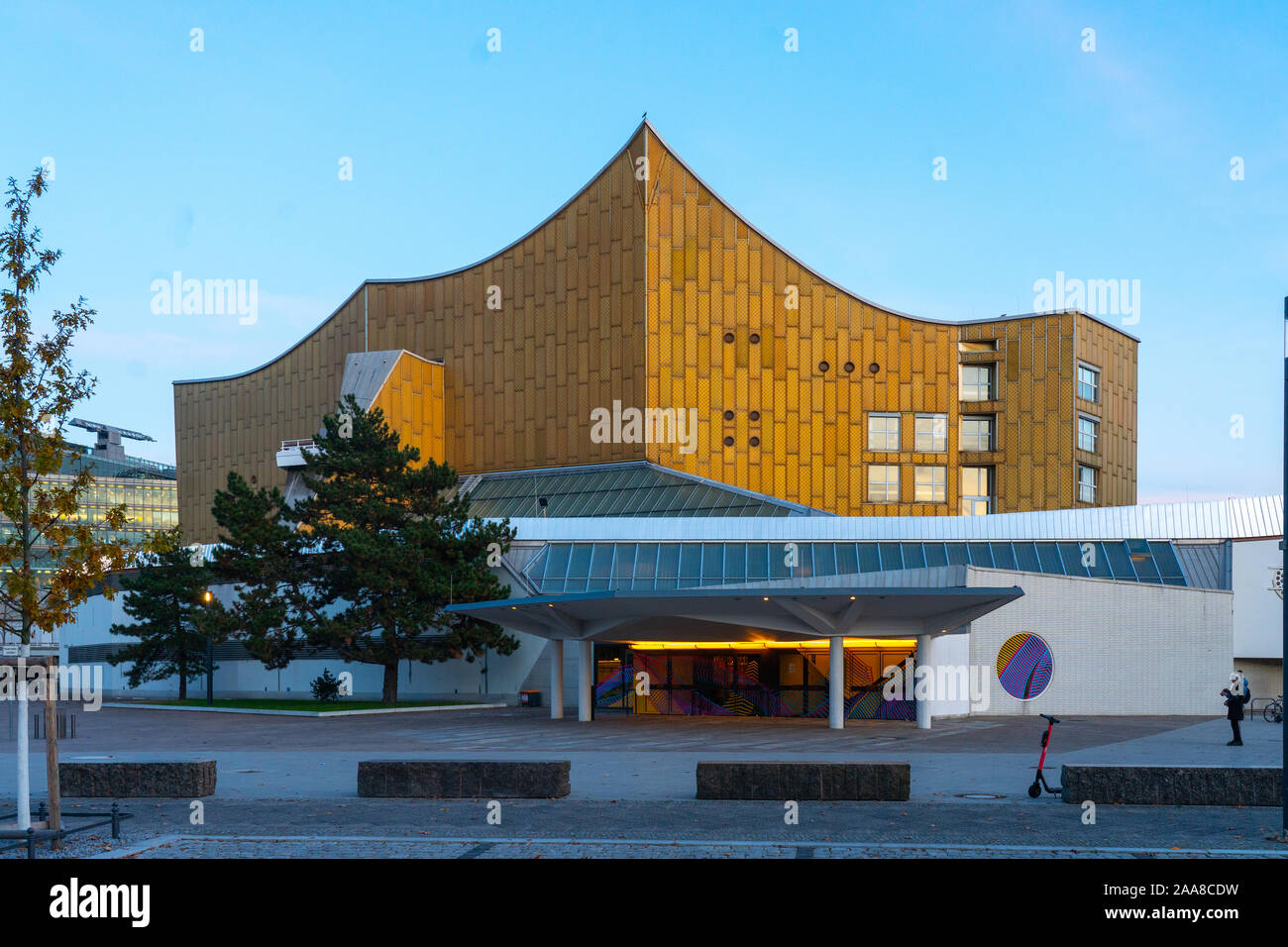

Ein längliches Trapez, vom Knie der Potsdamer Straße bis zum Treppenansatz der Piazzetta ausgestreckt. 4,2 Hektar Stein, 2 Fahrspuren für Busse und Taxen, sonst verkehrs- und stufenfrei: ein Platz, ein Scharoun-Platz sogar? — Angesichts dessen, daß erklärte Anti-Scharouniker vom Büro Valentien+Valentien hinter dem Entwurf standen, erübrigt sich die Frage eigentlich. Doch nun ist mit ihm, dem wieder gepflegten Mattern-Garten, den geräumten Bus-Wendeschleifen, dem ex-Parkplatz-cum-Osteingang und der zur „Promenade“ aufpolierten von-Karajan-Straße die Philharmonie von allen Seiten von umgestalteten Räumen umgeben — hier ein Rundumblick.

Des neuen Platzes Grundrißform ergibt sich aus dem Rechteck des neuen Museums und ist keine Reverenz an die Forumsideen Scharouns. Dennoch ist die Ähnlichkeit zu Scharouns Matthäikirchstraße unverkennbar: dort öffneten sich die Kirche und der Platz zum Tiergarten hin, hier kommt die Piazzetta der Potsdamer Straße perspektivisch näher. Dort wären die Park-, Konzert- und Gottesdienstbesucher die Nutznießer — wem soll der Blick hier nur nutzen?

Momentan, nutzt der Blick theoretisch nur dem Autofahrer von der Potsdamer Straße. Denn in der Realität hat dieser ab Einfahrt zur Tiefgarage auf dem Platz nichts zu suchen (Sperren gibt es keine, nichteinmal ein Verbotsschild), die Schrägsicht darauf ist im durch die zur Potsdamer Straße ausgewichene Busend- und Pausenstelle versperrt.

Aus Schöneberg kommt kaum je einer zu Fuß, vom Potsdamer Platz gibt es Direktwege zum 2015 angelegten Osteingang der Philharmonie und auch zum Haupteingang der Staatsbibliothek — und wenn der Osteingang der Bibliothek erst öffnet? Wo den Passanten her nehmen? Da wäre wenigstens die Umsetzung des Überweges geboten, der recht verloren an der Potsdamer Str. abseits aller Tore sitzt, um die Buch-Musik-Kunstgewerbe-Tiergarten-Wandler zum Platz zu lenken; am Besten auf die volle Breite des neuen Platzes ausgedehnt… Angedacht wird stattdessen, den Überweg in entgegengesetzte Richtung zu verschieben, auf die Querachse des neuen Museums.

Also war die Annahme doch falsch. Es geht hier nicht ums Näherbringen, sondern ums Gegenteil — ums Fernermachen. Auf daß der Blick vom neuerschaffenen „Stadtbalkon“ auf der „Piazzetta“ in der (künstlichen) Ferne wandle. Dem und der Freitreppe darauf wurden schließlich nicht unter 9 alte Bäume geopfert, um die man sonst soviel Aufhebens macht.

Auf jenes künftige Museum des 20. Jahrhunderts, das Kammermusiksaal, das Grün der alten Parkplätze oder die Matthäikirche reagiert die Platzgestaltung nicht. Was Gestaltung! — graue Platten im monotonen Querverband, im Fahrbereich kleiner, im Gehbereich größer, würdige Nachfolger Heinz Macks (Piazzetta) und Fritz Reuters (Philharmonie). Graue Stabkandelaber, graue Mülleimer, und völlig unpassende Absperrpfosten, wie sie überall in der Stadt herumstehen. Letztere eine temporäre Lösung für die Zeit der M20-Baustelle? — wäre zu hoffen.

Dazu eine Riesen-Sitzbank, die weder ihre Lage, noch ihre Holzrippchen erklärt (auf der bustürabgewandten Seite der Fahrbahn aufgestellt, ist sie „für Wartende an der Bushaltestelle“ kaum geeignet), und eine Perlschnur aus pentagonalen Sperrwürfel, eine Übernahme vom Osteingang.

Ob das alles und die angedachten „mobilen Eß-Feste“ reichen, um hier eine „italienische Aufenthatsqualität“ herbeizuzaubern?

Hoffentlich wird den technischen Vorleistungen für diese Gastronomie, den Leerrohren und den Zapfstellen ein anderes Schicksal zuteil, als jenem Verbindungstunnel zwischen den Tiefgaragen des Kammermusiksaals und der Museen: ihn vorzufinden, war der ausführende Planer von „Grün Berlin“ höchst überrascht. Daß diese vorausschauende und heute noch zu nutzende Planung seit ihrer Entstehung verwaist, ist für Berlin selbstverständlich.

Um die Ecke an der Karajan-Promenade, bemüht scharouneskes Gezacke, als ob ein Überbleibsel des Planwerks von 2005 — da waren solche Giraffenmuster im ganzen Forum vorgesehen. Daß man nicht das ovoide Thema des Osteinganges fortzusetzen vermochte?..

Keine Frage, die Mattäikirchstraße war mit ihrer Mittelinsel und einer nochmals abgesonderten Taxivorfahrt überdimensioniert, genauer — überholt. Die vielen Busparkplätze an der Tiergartenstraße, auch sie alle mit Halteinseln — nicht mehr zwingend, zumindest in der kurzen Sicht.

In der zweiten Sicht fragt man sich, wo die die Reisebusse zum Kulturforum nun hingeschickt werden müssen und ob die BVG-Busse in der Potsdamer Str. wirklich so gut stehen; der Individualfahrer wird seit längerem schon in die herrlich verschränkte Sony-Tiefragage verwiesen, Straßenquerungen und längere Fußmärsche inklusive.

In der dritten Sicht schließlich muß man verblüfft feststellen, welch große Raumwirkung Kleinigkeiten wie Bordsteine haben.

Flaneure, ein Zauberwort im Planersprech — verwechselt sie nicht wer mit Marschkolonnen? Oder ist man vom schieren Mehr der Gehwegbreite fasziniert?

Bereits die geladenen Journalisten schätzen die „gewonnene Freiheit“ als „wahnsinnig langweilig“ ein: sah denn kein Fachplaner im Vorab, wie meßbar nachteilig die neuen Proportionen des Straßenraumes sind? Oder wollte er es so? Denn: am neuen Osteingang erfährt der Besucher vom selben Planer keines dieser Schikanen. Wie kommen da die Radler zu ihrem Stellplatz nur, ohne gesonderten Zuweg? Wessen Zauber schützt da die Gäste vom brausenden Verkehr? Oder… sollte vielleicht hier ihre Wegeswahl beeinflüßt werden, der Haupteingang verwaisen — etwa um die unvergleichbar mindere Qualität des Anbaus zu kaschieren?

Hermann Mattern, mit Scharoun Hand in Hand arbeitend, ließ Foyers mit seiner Bodenpflasterung die Wandumrisse verlassen. Die Stufenlinie am Haupteingang kopiert weder den Vordachwinkel noch den Krümmungsrund — sie interpretiert sie. Überhaupt waren alle Umfelder der Philharmonie immer schon gestaltet: Mattern plante auch die Parkplätze sämtlichst mit, sogar ein Gärtchen für die Hausmeisterwohnung der Philharmoniker, und natürlich die Verlegemuster der Bürgersteige.

Wir aber sind an der ehemaligen Buswendeschleife angelangt, schon länger geschleift. Wie passend waren hier die „grauen Busse“, jene Stahlbeton-Nachbildungen der Reisebusse, mit denen die Opfer der T4-Aktion zu ihrem Schicksal gebracht wurden. Mehr sollte man davon machen, sie neben und zwischen die fahrenden Busse stellen — wie wirkungsvoll wären sie! Welch Nachdenken und Innehalten! Welch Raumbildung!..

Die blaue Glaswand Ursula Wilms´ kann dazu nur ausrufen, nicht bewirken. Die begleitenden Informationstafeln belegen es nur. Temporär waren die Busse gedacht und durch die ganze Republik gereist — aber auch die Rostplatten Richard Serras waren eine temporäre und nichteinmal eine ortsspezifische Installation, die, im Nachhinein „Berlin Junction / Berlin Curves“ tituliert, lange Zeit für ein T4-Denkmal herhalten müßte.

Auch der „Philharmonische Garten“ ist ein Rekonstruktionsobjekt. Nach dem Bau des Musikinstrumentenmuseums wurde er von Günther Nagel sinngemäß verkleinert, und nun vom Büro „planorama“ von Gestrüpp befreit, aufgearbeitet und frisch bepflanzt. Kaum sichtbar wurden überall die Rampen eingelassen, um auch die rollstuhlfahrenden Zuhörer den Genuß einer Pause im Freien zu ermöglichen.

Der direkte Weg ins Musikinstrumentenmuseum bleibt einem aus dem Garten neuerdings verwehrt, man muß außenherum zum Tunnelmund am Kemperplatz und über die Ben-Gurion-Straße zurücklaufen. Zwischen Wand und rollendem Verkehr von „gestalteten Freiräumen“ zu sprechen verbietet sich eigentlich — die Voraussetzungen dafür, siehe Parkgaragen, sind aber alle da. Um sie zu sehen, braucht man nur — bei aller Vorsicht! — die Straße zu queren.

Ihm entspricht ein drittes, zum Bahnturm hin — eine fertige Passage vom Potsdamer Platz direkt zur Tür des Museums hin! Nur die Zebrastreifen streifen fehlen, weil die Verkehrverwaltung meinte, es wäre auf dieser kurzen Straße an Unterbrechungen zuviel.

„…Der Scharounplatz bildet das neue Zentrum und [das] gemeinsame Außenfoyer der verschiedenen Kulturinstitutionen am Kulturforum. Ein repräsentativer Platz, der als Treffpunkt, Aufenthalt und künftig auch als Veranstaltungsort genutzt werden kann. Er korrespondiert in Form und Materialität mit dem Vorplatz des Kammermusiksaals und inszeniert den Blick auf die Philharmonie und die Gemäldegalerie neu,“ so „Grün Berlin“. Eine Beschreibung, die Scharoun´sche „Agora“ fast wortgetreu zitiert. Nur daß die Zitierenden daran nicht erinnert werden wollen. Wir werden sie trotzdem auch künftig daran messen.

Wie die ganze neue Prächtigkeit die Baumaßnahmen, vor allem die Tiefbaumaßnahmen an der „Kunstscheune“ ertragen wird, erfahren wir bald. Die Schilder weisen die Freianlage trotz allen Feierlichkeiten als „Straße“ aus: Berlin, nun freue dich.

D.Suchin