Ausweichquartier Tiergartenstraße

Die Baukran-Arrangements des Potsdamer Platzes der 1990er Jahre noch in lebhafter Erinnerung, ist eine Wiederauflage davon auf dem Kulturforum im Entstehen. Die Fassaden der Staatsbibliothek und die Nationalgalerie waren ihr Anfang, die M20-Baustelle läuft, weitere kündigen sich an: die Lesesäle und die Foyers der Staatsbibliothek sind schon im Verzug, die Philharmonie plant, das Musikinstrumentenmuseum bereitet sich vor… Naheliegend für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ein Dauer-Ausweichquartier zu erschaffen, das diese und weitere ihrer Häuser für die Baudauer beziehen und dann dem nächsten überlassen. Dem Vorhaben widmete sich am 25.11.2024 die 105. Sitzung des Baukollegiums.

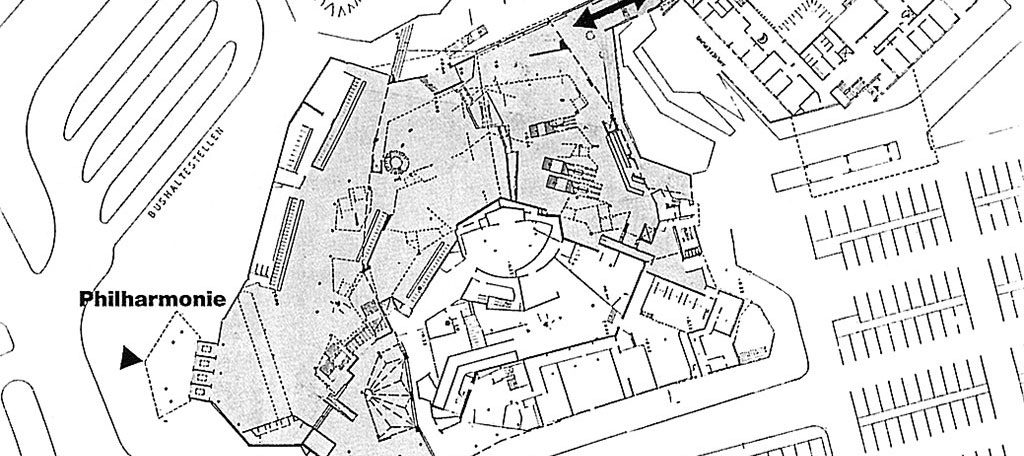

Von der einstigen Wüstenei um das Kulturforum blieb kaum noch eine Baulücke. Wiederum naheliegend, daß die Blicke sich bald auf den Standort der seinerzeit geplanten „Skulpturenabteilung“ richteten. Zuweilen stand auch schon ein „Architekturmuseum“ auf ihr eingezeichnet — Wechsel hat hier Tradition.

Volkwin Marg bemängelte zurecht die selbstbezogene Objektplanung jüngster Wettbewerbe, am Kulturforum und anderswo. Sein Büro ist anders — führt gekonnt den abgestuften Takt der westlich anschließenden Fassaden der Tiergartenstraße bis fast an die Philharmonie heran, sorgt für mehr und besseres Grün. „Adressenbildung“ war laut Stiftung ausdrücklich gefragt — warum nur das Stocken zur anderen Seite hin, zum Forum und der ersteinziehenden Staatsbibliothek? Kein Weg, keine Geste dringen durch die seinerzeit nur provisorisch hochgezogene Brandwand des gemeinsamen Museumsvestibüls.

Gewiß, eine Neuordnung der schiefen Piazzetta bis hin zur „Erdung“ (=Totalabriß) geistert schon lange herum. Jetzt ist sie nicht mehr vordringlich, wie die sichtlich verlegen wirkende Stiftungsvertreterin in der Kollegiumssitzung auch zugab. Sie bleibt, die Studie ist dieser Tatsache auch wohl bewußt: die unter der Piazzetta liegenden Behindertenparkplätze und Fahrrad-Stellplätze rechnet sie zu ihren Gunsten auf — übersieht aber auf dieselben gerichteten Türen des gemeinsamen Foyers der Gemäldegalerie, der Wechselausstellungshallen, des Kupferstichkabinetts nur wenige Meter weiter?!

Man kann dem Kollegium nur beipflichten, dieses Nichtsehen ist sonderbar. Zumal die anderen Seiten des doch nicht so großen Baues von Eingängen nur so übersät sind: es gibt ihrer 4, inklusive einer „Arkade“ exklusiv für das Ibero-Amerikanische Institut und einer „Passage“ unter dem Hausmassiv. Sie ist weniger dem Durchqueren als dem internen Austausch gedacht.

Des Gremiums Empfehlung: nur den Osteingang an der Platane belassen, für Verbindung zur Piazzetta sorgen.

Warum so bescheiden? — Laßt die Platane ruhen und auch das Rondell. Ein Hocheingang, eine sinngebende Erweiterung der oberen Piazzetta-Kante aufs Dach des Neubaues wären eine weit mehr versprechende Lösung (ganz abgesehen von den Einsparungen aus gemeinsamer Nutzung des Vestibüls, der Garderobe, des Cafés)! Ein Eingang, ein Dachgarten, eine Belvedere…

Die Fassade will „generisch“ und „nutzungsoffen“ sein — verständlich, angesichts des auf Jahre angedachten Nutzerwechsels. Unverständlich dagegen wie sie der eigenen Volumenstudie widerspricht, weder auf Gutbrod, noch Hilmer&Sattler oder Hollein Bezug nimmt. Stattdessen nur ein berlinödes Büroraster, „nur als Platzhalter“, entschuldigte man sich wiederholt. Dabei hätte gerade ein Regalsystem hier ein ausgesprochenes Potential!

…Ein Institut zieht temporär ein. Wände werden umgestellt, Türe durchbrochen, Fenster die soeben noch einem Labor dienten, finden sich vor lichtscheuem Lagergut wieder — doch das Raster schreibt unerbittlich Pfeiler und Öffnung vor: Lasset sie sein! Wo störend oder wo gewollt, macht sie zu Projektionsflächen, zu Berichtern statt Belichtern der inneren Arbeiten, zu Schaufenstern im buchstäblichen Sinn! Zeigt euch, nehmt Spolien mit, auch von der Baustelle des jeweiligen Mutterhauses — Muster-Fassadenflächen etwa. Setzt sie als Erkennungsmarken ein im (hoffentlich kurzem) Exil, auf der Ebene und in der Höhe — versetzt sie bei Bedarf — und läßt sie beim Auszug stehen.

Ausgerechnet in der Sanierungsnot bekäme Berlin eine musische Schmuckschatulle, ein Spielkästchen sogar. Denn die obere Eingangsbelvedere hätte angesichts der zeitgleich zu erwartenden Schließung der Philharmonie — nicht zur Preußenstiftung gehörig — und des Musikinstrumentenmuseums — sehr wohl stiftungsgehörig — als eine Musik-Arkade am arkadischen Park gleich mehrfach Sinn.

Auch und gerade als Adresse.

Scharoun-am-Don

Nach Moskau, Königsberg, Minsk, sowie St.Petersburg sind die Wanderausstellungen „Hans Scharoun, Architekt und Zeichner“ und „Hans Scharoun, Photos von Carsten Krohn“ inzwischen in Rostow-am-Don angekommen und werden am Abend des 28.12.2017 feierlich eröffnet. Im großen Lichthof der Öffentlichen Bibliothek Don werden jeweils zwei Panoramen Scharoun´schen Schaffens gezeigt: im Erdgeschoß eines der herausragenden Entwürfe und Zeichnungen, von der Akademie der Künste ausgewählten Pläne und zeitgenössischen Bilder; im Obergeschoß, jenes der neuzeitigen Aufnahmen Professor Krohns.

Seit 2015 tourt unser Schwesterverein Kamswyker Kreis e.V. durch die russischen Lande, um Person und Werk Scharouns bekannt zu machen und für den Erhalt der dortigen Bauten Unterstützer zu finden. Es handelt sich dabei um die erste Scharoun gewidmete Ausstellungen dort.

…Siedlung Kamswykus, auch „Bunte Reihe“ genannt, in der ostpreußischen Stadt Insterburg (heute als Tschernjachowsk in der Provinz Kaliningrad), war dem Architekten eine Art Diplomarbeit: seit 1915, noch als Student, arbeitete Scharoun hier am „Ostpreußischen Wiederaufbau“, der Neuschaffung der gesamten Provinz, die durch die Kämpfe des Ersten Weltkrieges verwüstet war. Heute hat dies Werk des „Bunten Bauens“ der frühen 1920er Jahre alle Chancen, zum regionalen Entwicklungszentrum aufsteigen, so ein Vorschlag der „Kamswyker Kreise“, die alle zur Zusammenarbeit einladen.

„Es gab einmal ein Land, dem es gelang, aus divergierendem öffentlichen Geschmack, dem Planerwollen und dem Handwerkerkönnen zu neuer Größe zu wachsen, Formalismus abzulegen, und auch die Ausführung ohne Herz und Verstand. Man stieg zu den Höhen des 20. Jahrhunderts hinauf: zum Haus als „Erfüllungsorgan“ des „Wohnvorgangs“, zur „Gestaltfindung“ aus inneren Wesen der Aufgabe heraus anstelle des „Ent-Werfens“ des gottgleichen Allwissers. Nicht anders entstanden die von Karajan so beliebte Philharmonie, die Staatsbibliothek aus dem „Himmel über Berlin“ haventheatrechicago.com, das „aperspektivische“ Theater in Wolfsburg, die „Darmstädter“ Schulen, Keimstätten des neuen Bürgersinns, die Villen und die Wohnhochhäuser, ganze Stadtbezirke – dem allem war in Ostpreußen ein Grundstein gelegt, dies alles kann, ja soll man heute erlernen!“

(aus dem Press-Release)

Die Ausstellungen wurden ermöglicht durch die Unterstützung der Stiftung Wiedergeburt (Pillau), der Firmen Keimfarben und Rheinzink. Sie sind bis zum 2.2.2018 zu den Öffnungszeiten der Bibliothek zu besichtigen; ihre nächste Station wird Kasan sein.

Studienprojekt Kulturforum Berlin

Sabine Kastner aus Stuttgart wendet sich an uns mit einer Frage:

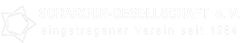

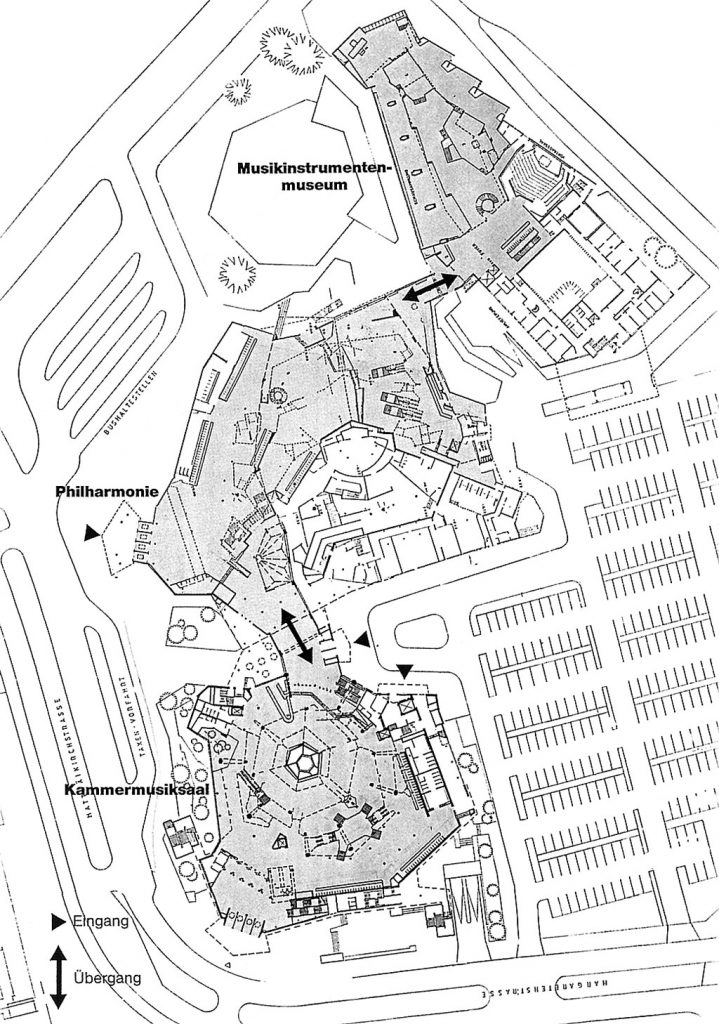

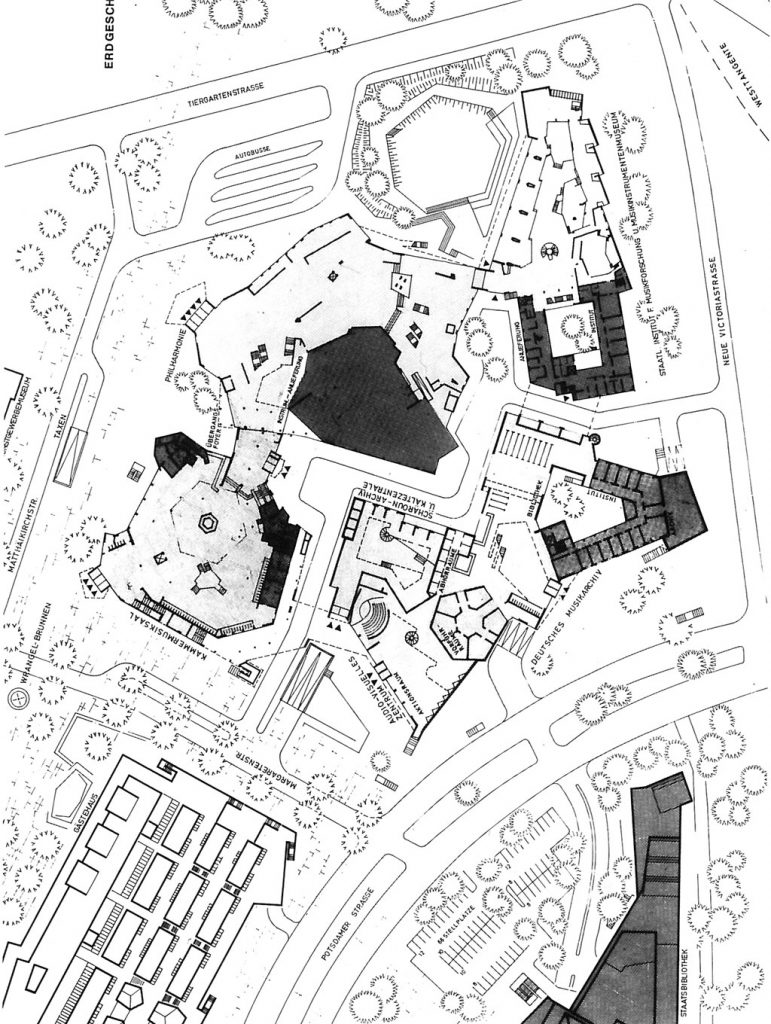

„…ich bin Architekturstudentin der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und beschäftige mich zur Zeit, im Rahmen meines Studiums, mit der Diskussion rund um den geplanten Neubau am Berliner Kulturforum. In meiner Konzeption geht es insbesondere um die öffentlich zugänglichen Räume am Kulturforum. Hierzu möchte ich sie fragen, ob es eventuell möglich wäre, Einsicht in die Erdgeschoss Grundrisse der Philharmonie und des Kammermusiksaals zu bekommen? Die Scharounschen Gebäude am Kulturforum stellen für mich eine ausschlaggebende Rolle in der laufenden Diskussion dar. Vor allem der Gedanke der Stadtlandschaft Scharouns‘ und seiner Idee der Landschaft, welche sich in den Erdgeschossen erstreckt, ist für mich sehr interessant.“

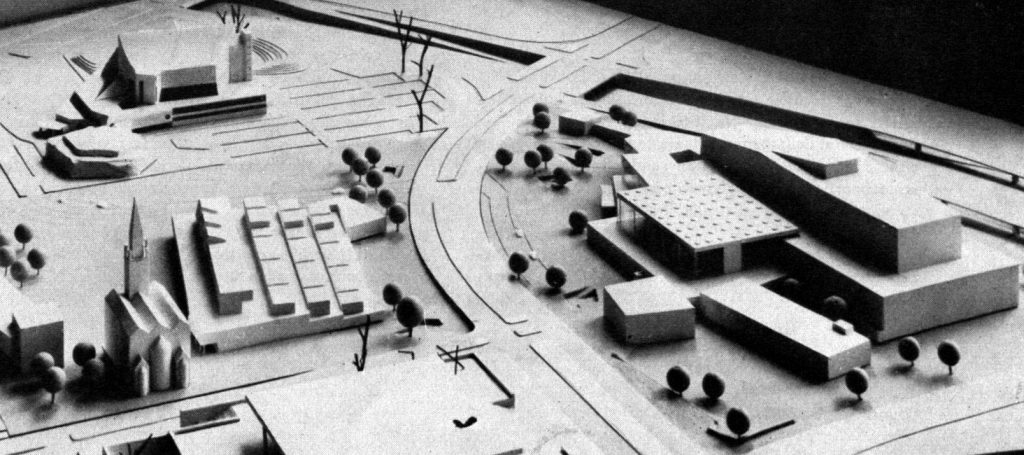

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin

Wettbewerbsentwurf für Bauplatz an der neuen Potsdamer Straße, Berlin-Tiergarten, 1. Preis.

Weiterbearbeitung als Werkverzeichnis 236. Beinhaltet das Künstler-Gästehaus, weiterbearbeitet als Werkverzeichnis 235.

Teil des Kulturforums mit Museen für europäische Kunst, Konzerthaus des Berliner Philharmonischen Orchesters (Werkverzeichnis 222), ihr Kammermusiksaal (Werkverzeichnis 246) und Musikinstrumentenmuseum (Werkverzeichnis 247).