Die Kunstscheune kommt – adé Gästehaus

Kommentar von Uwe Hameyer

Nach einer Pressekonferenz am Vormittag wurde der überarbeitete Entwurf für das Museum des 20. Jahrhunderts am Abend des 9. Oktober 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Zwei detaillierte Modelle und eine Vielzahl von Schaubildern dokumentierten den inzwischen erreichten und mit dem Nutzer abgestimmten Bearbeitungsstand.

Die bierzeltartige Grundform des Gebäudes wird von den Architekten konsequent ohne zusätzliche Gliederungen des Gebäudekörpers beibehalten. Sie betonen, eine formale Anlehnung an Mies van der Rohe oder Scharoun wurde bewusst vermieden, „hier entsteht etwas Drittes“. Dieses Dritte orientiert sich in seiner Materialität der geschlossenen Außenhaut-Teile an den Backsteinfassaden der St. Matthäuskirche, allerdings in sehr starker kubischer Ornamentik.

Und es orientiert sich in seiner Gestalt an sich selbst und an einer Formentscheidung, die offensichtlich aktuell mehrheitsfähig ist. Und es war schließlich das umfangreiche Raumprogramm für ein Museum, das die beträchtlichen Ausmaße des Konzeptes unausweichlich machte. Die feinsinnige Architektur von Scharouns Gästehaus hätte diesem Ort deutlich besser gestanden.

Die vom Denkmalschutz verlangte Verringerung der Grundfläche durch größere Abstände zu angrenzenden Bauten führt jetzt zu einem weiteren Kellergeschoß und neben weiteren Maßnahmen zu wenigstens doppelten Kosten gegenüber dem bisherigen Ansatz.

Die steinernen Dekor-Fassaden werden an den Längsseiten und am Südgiebel mittig bis zur Traufkante bzw. First durch breite Glaselemente aufgebrochen, die auch die Ost-/West-Durchquerung des Gebäudes markieren. Diese Öffnungen werden mit entsprechend großen „Hangar-Toren“ bei Bedarf geschlossen. Diese Tore sind gleichzeitig Präsentationsflächen. Das Museum ist vom Südgiebel an der Sigismundstraße öffentlich nicht zugänglich.

Dafür hat sich der Nordgiebel zum zukünftigen Scharounplatz vollständig in Glas aufgelöst. Zwei Drittel der Glasfassade ist etwa acht Meter bis zur Dachunterseite nach innen gerückt mit ausgedehnten Freitreppen und großzügigen Eingangsbereichen zum EG und KG. Schokoladenseite und dargestellte Idylle mit Wermutstropfen: Der durch die unabgeschirmte Potsdamer Straße laute Scharoun-Platz wird von einer Buslinie und PKWs zur Tiefgarage unter dem Kammermusiksaal befahren.

Die innere Organisation der Räume ist wesentlich vielgestaltiger, als noch beim Wettbewerbsentwurf. Die Erdgeschosszone verfügt über Raumbildungen, die verschiedene öffentliche Sondernutzungen ermöglichen. Allerdings ist das im Kulturforum dringend benötigte höherwertige Restaurant nicht vorgesehen. Die angebotenen gastronomischen Flächen sind schlicht zu klein dafür. Eine Frage aus dem Publikum: „Können Sie nicht dafür sorgen, dass die beliebte Curry-Wurst-Bude an der Potsdamer Straße in das Konzept integriert wird?“ wurde wohlwollend aufgenommen. Man werde das prüfen.

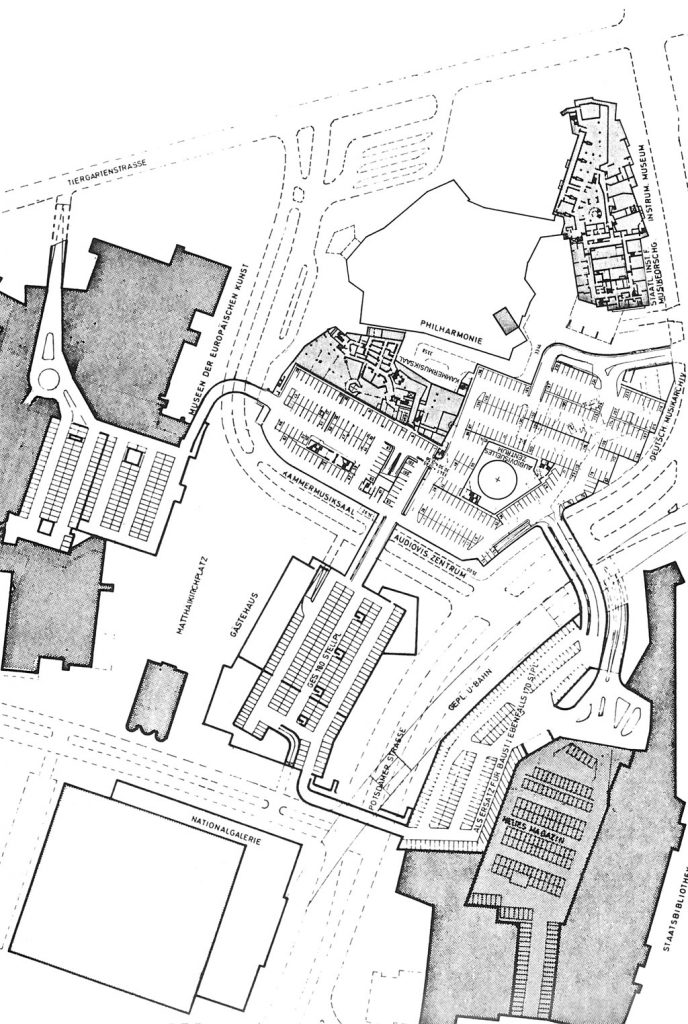

Ganz offensichtlich waren die zwischen den Gebäuden verbleibenden Freiflächen nicht Gegenstand der Überarbeitung. Gegenüber dem Scharoun’schen Konzept vielgestaltiger Freiräume ist hier nach wie vor die alte Planung verbindlich, die weit vor der Idee zum M20 entstanden ist. Die Potsdamer Straße trennt das Forum weiträumig von der Staatsbibliothek und das „historische“ langgezogene Rondell des Matthäi-Kirchplatzes bildet weiterhin die Barriere zwischen dem Neubau und der Piazzetta, vom Störpotential der Karajan-Straße, die von der Tiergartenstraße durch das Forum zur Sigismundstraße führt, ganz abgesehen. Hier kann man den Architekten nur erhebliches Stehvermögen und bessere Ideenwünschen, denn hier ist das Land Berlin zuständig. Wie hieß es noch zu Hermann Matterns Zeiten: „Die Funktion eines Hauses muss sich im Garten spiegeln…“

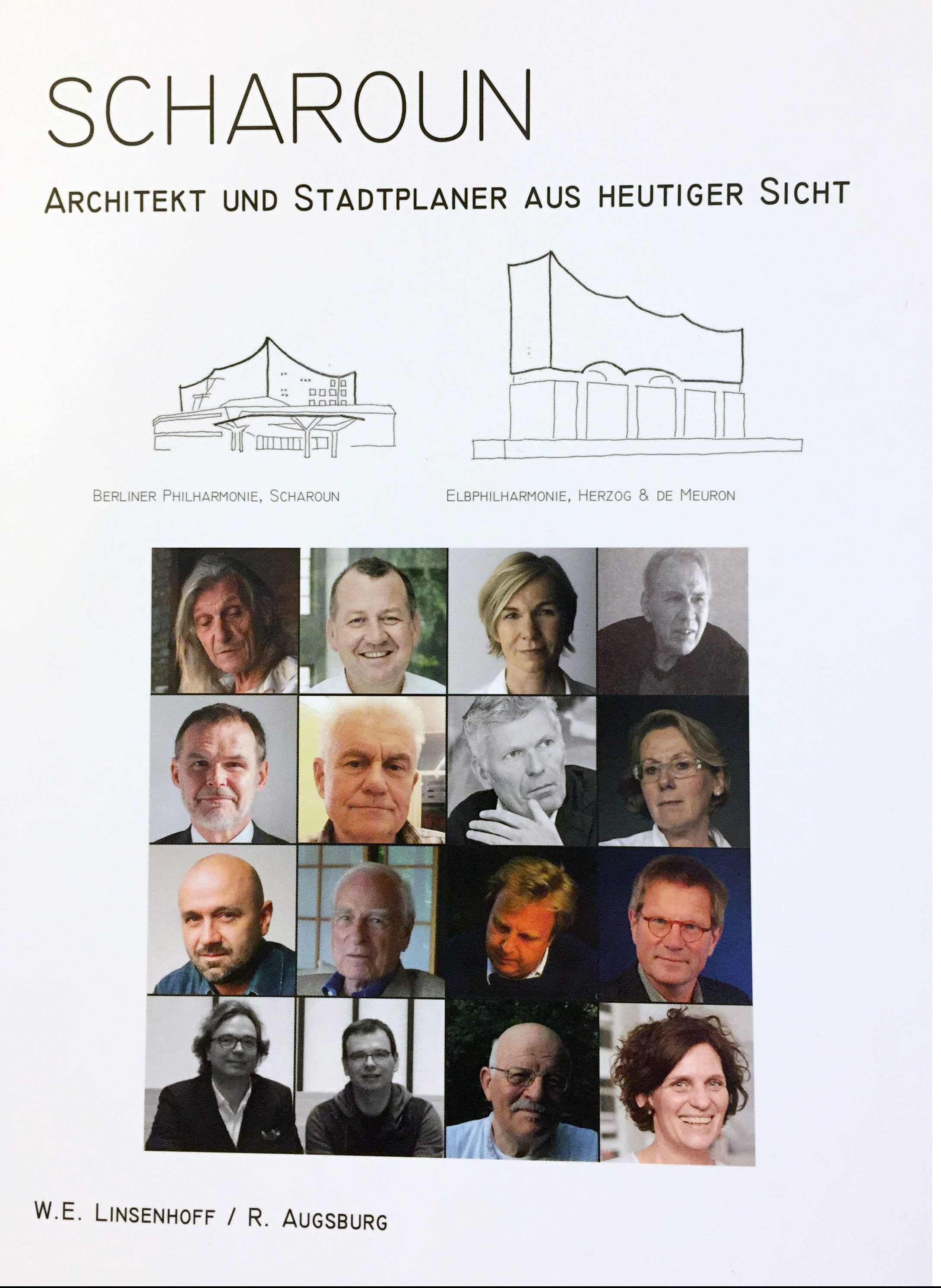

Neueste Veröffentlichung zur Architektur von Hans Scharoun

Wolfgang Linsenhoff stellt in seiner vor Kurzem erschienen Veröffentlichung die Frage nach der Bedeutung sowohl von Hans Scharoun als auch seiner Architektur für die jetzige Generation der Architektenschaft. Mit verschiedenen Interviewpartnern diskutiert er den Einfluss Scharouns und lässt dabei kontroverse Stimmen sprechen. Das Buch ist vor dem Hintergrund des aktuellen Diskurs am Kulturforum entstanden: „Der aktuelle Wettbewerb zur Erweiterung der Nationalgalerie auf dem Gelände des Kulturforums wird zeigen, ob es gelingt, Entwurfsgedanken von Scharoun aus der Nachkriegszeit zu würdigen und trotzdem ein nun funktionierendes Haus der Mitte (Scharoun) als Museumserweiterung zu schaffen“. (Linsenhoff im Vorwort)

Folgende Architekten, Stadtplaner und Soziologen wurden interviewt:

- Hinrich Baller

- Stefan Behnisch, Elisabeth Spieker

- Michael Hellgart

- Hans Kahlfeld

- Jan Kleihues

- Hilde Leon

- Jürgen Mayer

- Friedrich Mebes

- Andreas Reidemeister

- Andrea Schmidt

- Ansgar und Benedikt Schulz

- Günter Schlusche

- Manfred Walz

Das Buch umfasst 148 Seiten und ist im Eigenverlag erschienen. ISBN 978-3-00-054429-3.

Für 16 Euro kann es direkt beim Herausgeber, Herrn Linsenhoff, R. Augsburg, bestellt werden.

Kontakt: Wolfgang Linsenhoff linsenhoff@fld-architekten.de

Studienprojekt Kulturforum Berlin

Sabine Kastner aus Stuttgart wendet sich an uns mit einer Frage:

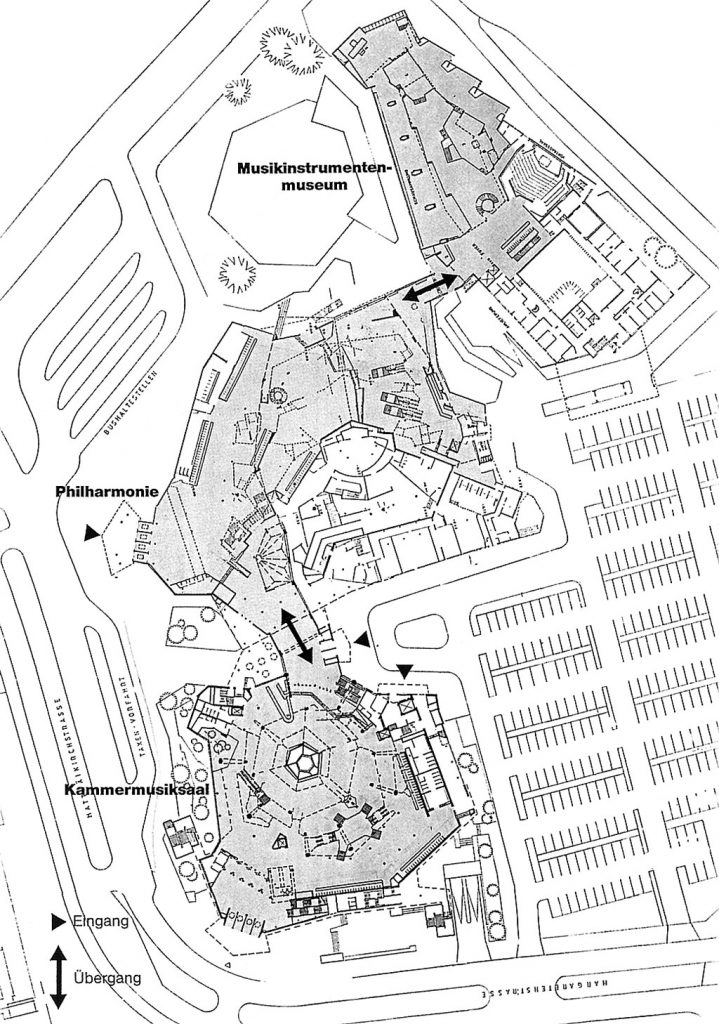

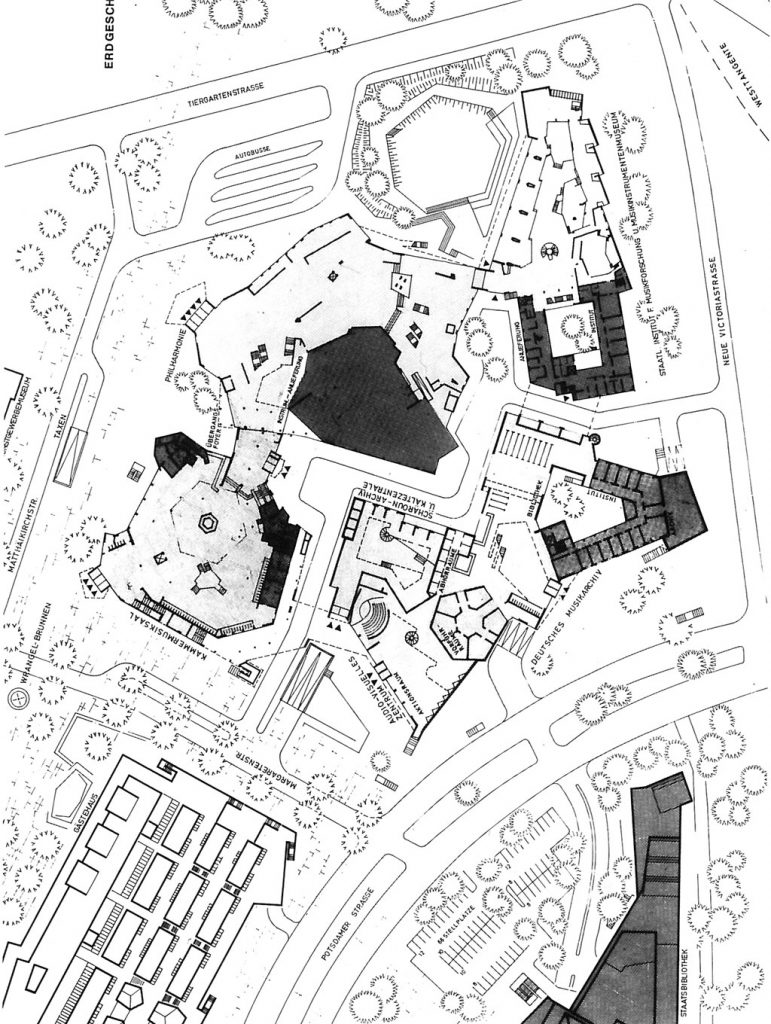

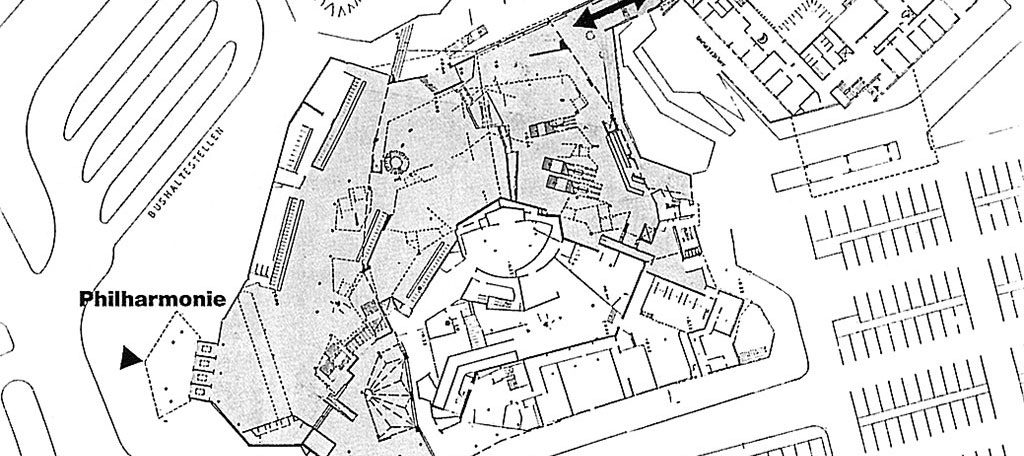

„…ich bin Architekturstudentin der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und beschäftige mich zur Zeit, im Rahmen meines Studiums, mit der Diskussion rund um den geplanten Neubau am Berliner Kulturforum. In meiner Konzeption geht es insbesondere um die öffentlich zugänglichen Räume am Kulturforum. Hierzu möchte ich sie fragen, ob es eventuell möglich wäre, Einsicht in die Erdgeschoss Grundrisse der Philharmonie und des Kammermusiksaals zu bekommen? Die Scharounschen Gebäude am Kulturforum stellen für mich eine ausschlaggebende Rolle in der laufenden Diskussion dar. Vor allem der Gedanke der Stadtlandschaft Scharouns‘ und seiner Idee der Landschaft, welche sich in den Erdgeschossen erstreckt, ist für mich sehr interessant.“

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin

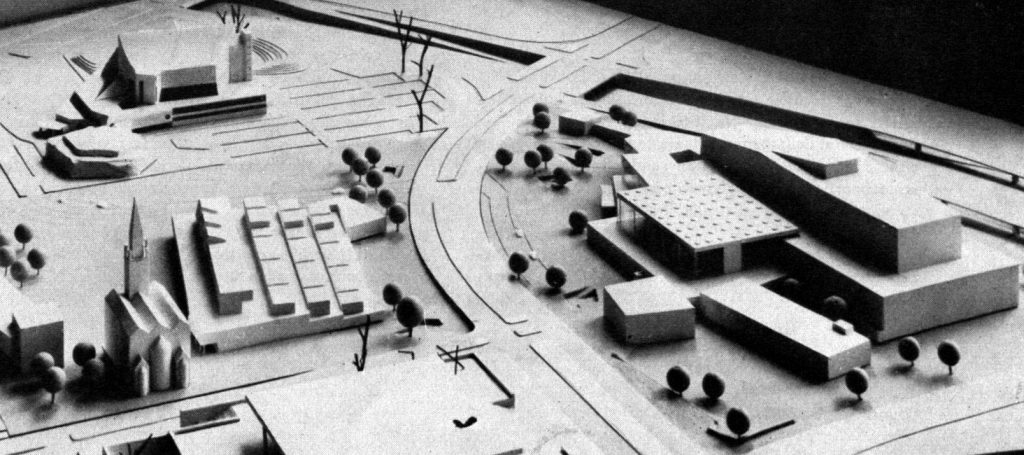

Wettbewerbsentwurf für Bauplatz an der neuen Potsdamer Straße, Berlin-Tiergarten, 1. Preis.

Weiterbearbeitung als Werkverzeichnis 236. Beinhaltet das Künstler-Gästehaus, weiterbearbeitet als Werkverzeichnis 235.

Teil des Kulturforums mit Museen für europäische Kunst, Konzerthaus des Berliner Philharmonischen Orchesters (Werkverzeichnis 222), ihr Kammermusiksaal (Werkverzeichnis 246) und Musikinstrumentenmuseum (Werkverzeichnis 247).