Baukollegium 100

Am 29. Januar 2024 tagte das Berliner Baukollegium, die 2000er-Nachfolgeinstitution des „Stadtforums“ der 1990er, feierlich zum 100. Male. Sein Thema: Kulturforum Berlin, „…In letzten Jahrzehnten kamen weitere bedeutende Bauwerke wie die Staatsbibliothek, die Neue Nationalgalerie, der Kammermusiksaal oder die Gemäldegalerie hinzu. Aktuell wird die spannende Entwicklung mit dem Bauvorhaben für das Museum der Moderne erfolgreich fortgeführt.“ Die Scharoun-Gesellschaft, lange Zeit ein Anrainer und ununterbrochen ein Kämpfer für den Forumsgedanken, war mit dabei.

Genaues Wortlaut der Beiträge findet sich in der Aufzeichnung (ab Minute 10:46); wir fassen nachfolgend zusammen, was aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung schien und was aufgrund begrenzter Redezeit unausgesprochen blieb.

Gero Dimter, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprach von einer zu schaffenden Koordinierungsstelle, die die Anrainer zusammenbindet. Wäre sehr zu begrüßen.

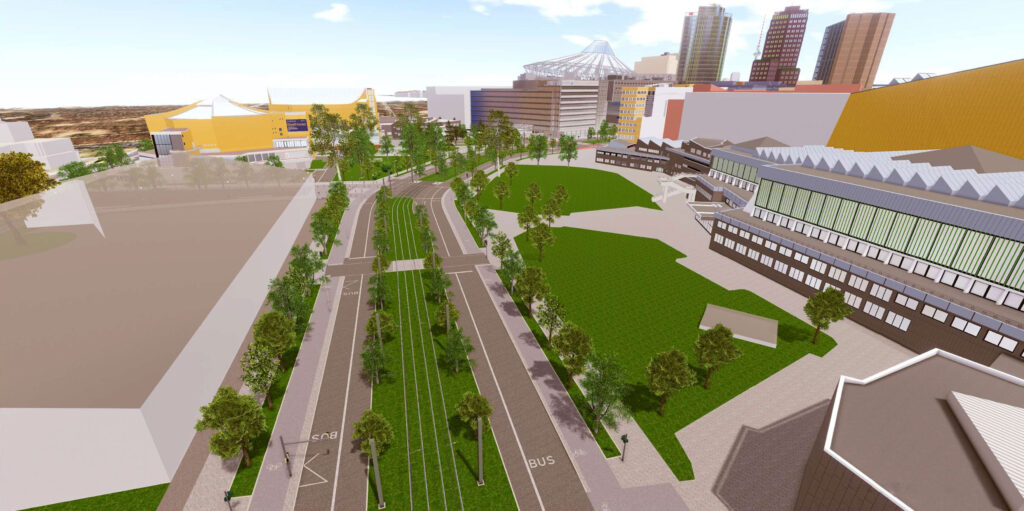

Die sicherlich notwendigen Straßenbahnen fanden sich später bei Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt wieder („Endhaltestelle ist eine Haltestelle vor Hauptbahnhof in einer Potenz“) und im Kommentar von Harald Bodenschatz („So eine Haltestelle wie vor dem Hauptbahnhof im Norden würde diesen Raum auch etwas… verändern.“).

Cyrus Zahiri, Gestaltungsbeirat öffentliche Räume, sah mit dem Neubau des „berlin modern“ kein Kulturforum mehr, sondern nur noch Restkorridore; begrüßte den Haltungswechsel der Anrainer, die sich um ihr „Vorfeld“ zu kümmern beginnen. Auch wir begrüßen dies sehr; daß „Forum“ nur ein „Leerraum“ sein darf, weniger.

Claudia Zirra, Abteilungsleiterin Bau und Technik in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertiefte das „Tiergarten hineinholen“— bis an die Ufer des Landwehrkanals! Dies erinnert sehr an die „Küchenstraßen“-Planung der Vor-IBA-Zeit. Außerdem wurden von ihr die Sanierungsprojekte der Stiftung vorgestellt, nebst „berlin modern“ die Staatsbibliothek (Vorlagenreife 2024), die Piazzetta (Platz und Innenraum zugleich) und das Musikinstrumentenmuseum.

Straßenbahntrasse nach aktueller Planung: zwei Seitenbahnsteige vor Potsdamer Brücke außerhalb des Bildes, Andreaskreuz in Höhe der der Sigismundstraße, keine Wendeschleifen vorgesehen.

Roger Boltshausers Schnappschüsse zeigten weswegen auch immer den Wirtschaftshof des Musikinstrumentenmuseums; das Thema des fehlenden Zuweges von „Sony“ her schien keinem Experten aufzufallen.

Maren Brakebusch sah den Philharmonie-Garten nur einmal im Jahr genutzt, „noch nicht von den Anrainern entdeckt“. Dabei dient ausgerechnet dieser gern genutzter Garten den anderen als Vorbild.

Jasper Cepl sah die Kulturlandschaft noch nicht endgültig ausformuliert und darum auch entwicklungsfähig; Kulturforum sollte städtebaulich anders behandelt werden als alle anderen Stadträume. Scharoun´sche Landschaftsidee des Kulturforums ist keine Formel und kein Korsett, sie soll wachsen und sich entfalten, „zwangsläufig und zwangsfrei“. „Bei Scharounplatz gehen bei mir die Alarmglocken an“, weil hier nicht in althergebrachten „Straße“-, „Platz“ oder „Achse“-Begriffen gedacht werden darf: hört, hört!

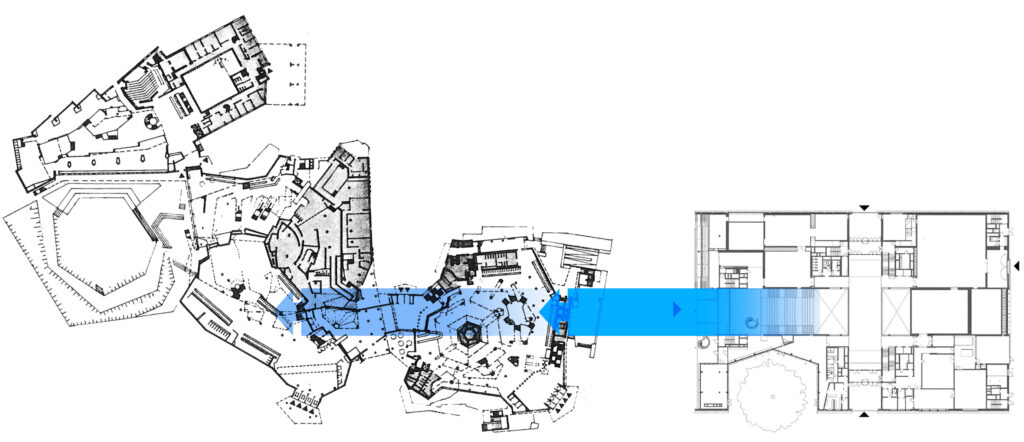

Anne Femmer lobte die kommende Durchwegung „ohne Eintrittskarte“, zeigte das ehemalige Zeitungs-Foyer der Staatsbibliothek und sah Vorzüge (Fernblick) auch bei der Piazzetta. Scharouns Foyers, hier wie auch beim „Haus der Mitte“, sind vom Tag eins als „Begegnungsräume“ und „Agora“ überschrieben; spät, hoffentlich nicht zu spät werden sie verstanden.

Für Birgit Rapp macht die „Schneise“ der Potsdamer Straße den Kulturforum „fragmentarisch“ und „fraglich“, sie schlägt „Campus“ als ein Gegenmodell vor. Die weitaus zerstörerischere Wirkung der um wenige Meter nach Westen verlegten, das Haus verzwergenden Herbert-von-Karajan-Straße dagegen nicht… und bestand ein Forum Romanum nicht etwa aus mindestens 5 separaten doch zusammenhängenden Foren? Auch Harald Bodenschatz will die Potsdamer Straße anders geformt sehen, bezieht ihre Krümmung auf das Nichtzustandekommen der Westtangente. Gegenteil war der Fall, wie wir es in unseren Ausstellungen zeigen.

Jörg Springer stellt die Veränderung des Raumverständisses der Anrainer-„Objekte“ fest, ihr „Ankommen in der Landschaft“. „Veränderung zum Ur-Konzept Scharouns hin“, müssen wir ergänzen. Eine „neue Idee“? — gewiß. Scharouns Idee eben.

Stefan Ulrich, Referent der Philharmonie-Intendantin Andrea Zietzschmann, kann schließlich dem Gedanken etwas abgewinnen, in der Achse des „berlin modern“ einen neuen Zugang zum Kammermusiksaal zu schaffen. Hoffentlich bleibt das Aufspießen ein Gedankenspiel; Zusammenkommen geht auch ohne solche Selbstaufopferung. Keines der Museen und auch keine Staatsbibliothek verlegen ihre Tore — warum soll die Philharmonie (wieder)? Zumal Museen zur Konzertzeit gerade schließen?

.

Augen die nicht sehen

Am 18. November präsentierte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Foyer des Kammermusiksaals den neusten Stand ihrer Herzog-de Meuron´schen Planungen zum Museum des 20. Jahrhunderts, direkt vor der Büste des Philharmonie-Projektarchitekten und unseres Gründers Edgar Wisniewski, der zeitlebens für den Haus der Mitte gekämpft.

Eine selbstgefällige Veranstaltung: man überzeuge sich selbst!

Gegenmeinungen hielt man fern und spottete über Abwesende nicht gerade niveauvoll („Herr B. aus M., im Wettbewerb unterlegen, verfolgt mit seiner Kritik nur eigenwirtschaftliche Interessen“). Zuhören: Fehlanzeige. Dafür aber eine engagierte Diskussion über die Namensgebung des neuen Kindes, Plädoyers für eine neue Sammlungsbehausung, Freigiebigkeit bei nichteigenen Finanzen, fast schon beschwörende Wiederholungen „den Bau werden sie lieben!“

Oder lieben müssen.

Dem Freiraum wurde in der Anmoderation gleich eine Abfuhre erteilt: „sehen wir draußen schon“. Daß draußen vor der Türe eine Ansammlung von Resten ist, eine Leere und kein qualifizierter Freiraum – wen kümmert´s?

Stattdessen die Dichte, das Einbauen der Matthäikirche, ihrer ursprünglichen Situation entsprechend. Die Aushöhlung aus dem Baukörper, ein Baumdenkmal unterbringend, taktvolles Eingehen auf die lokale Situation überhaupt: waren sie nicht eigentlich schon in der Auslobung so ausformuliert?

Keine „Agora“, denn das passe hier nicht, sondern ein freundliches Erdgeschoß mit Gemeinschaftseinrichtungen der Anrainer, mit ihren „Vertreter“-Räumen oder Vitrinen, die Besucher zur Vertiefung in die jeweilige Sammlungen einladen, mit Räumen für schulische Veranstaltungen usw. Waren nicht gerade solche Räume, Nutzungen und Arten auch schon im Künstlergästehaus vorgesehen, auch und gerade „Agora“ überschrieben?

Eigentlich eine Vorlage um die neue Kunsthalle, den „Schuppen“, zum Fortführer der Forumsidee zu deklarieren, seines andersartigen Äußeres zum Trotz. Doch von Jacques Herzog darauf ein schnippisches: „ich teile ihre Meinung nicht“.

Ohren die nicht hören.

Vor einer Büste Wisniewskis, der sich dem Hörgenuß hingibt.

Verschlossene Augen, bei ihm und bei den Leuten vor ihm – doch wie anders die Art!