Jung, aber Denkmal: Kulturforum

Am 4. November 2025 widmete sich die Veranstaltungsreihe „Jung, aber Denkmal“ dem Berliner Kulturforum. Der Saal war voll und teilweise laut, die Presse das Gegenteil davon: bisher sind keine Kritiken wahrnehmbar. Man könne sich selbst ein Bild davon machen, denn die Aufzeichnung ist online.

Selten erlebte man in den letzten Jahren ein derart prominent besetztes Podium (Landschaftsarchitektin Katja Erke von der Architektenkammer, GMP-Partner uns Staatsbibliothek-Sanierer Stephan Schütz, Direktor derselben Dr. Achim Bonte, Dr. Verena Pfeiffer-Kloss und Landeskonservator Dr. Christoph Rauhut, Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt, Kritiker Jürgen Tietz), welches über Scharoun und seine Ideen so geradezu huldigend sprach. Die Mißstände benannte man sachlich und scheute nicht, auch auf eigene Fehler und noch zu erbringende Pflichten hinzuweisen.

Ein Makel nur ließe sich finden: in der Minute 23 sprach Dr. Bonte davon, wie auf dem Kulturforum „so viel Exzellenz und Weltkulturerbe“ versammelt seien. Die Scharoun-Gesellschaft wies (Minute 1:32) darauf hin, daß trotz allen unseren Mühens keines der Kulturforum-Anrainer diesen Titel trage, und daß ausgerechnet die Staatsbibliothek bisher auf entsprechende Angebote in keinster Weise reagierte.

Vom Podium gab es hierauf nur Schweigen.

Im Foyer auch.

So ging man auch auseinander.

Hans Scharoun im Fokus

Am 12. November 2025 laden das Baukulturverein Osnabrück und die Scharoun-Gesellschaft in die Lagerhalle nach Osnabrück ein. Dort findet die dritte Vorführung des neu restaurierten „Hans Scharoun“-Filmes von George Sluizer statt. Davor und danach laufen zwei weitere selten gezeigte Streifen: „Probleme des modernen Städtebaues am Beispiel Berlin-Siemensstadt“ der Landesbildstelle Berlin und die „Imaginäre Architektur“ von Hartmut Bitomsky.

Zu besserer Einordnung aller drei Filme, der Umstände ihrer Entstehung und des Nachlebens davon spricht der 2. Vorsitzende der Scharoun-Gesellschaft Dimitri Suchin.

Mit anschließender Diskussion.

Ort: Lagerhalle Osnabrück, Rolandsmauer 26, 49074 Osnabrück

Zeit: 12. November 2025, 19:00 Uhr

Karten an der Abendkasse.

Ausweichquartier Tiergartenstraße

Die Baukran-Arrangements des Potsdamer Platzes der 1990er Jahre noch in lebhafter Erinnerung, ist eine Wiederauflage davon auf dem Kulturforum im Entstehen. Die Fassaden der Staatsbibliothek und die Nationalgalerie waren ihr Anfang, die M20-Baustelle läuft, weitere kündigen sich an: die Lesesäle und die Foyers der Staatsbibliothek sind schon im Verzug, die Philharmonie plant, das Musikinstrumentenmuseum bereitet sich vor… Naheliegend für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ein Dauer-Ausweichquartier zu erschaffen, das diese und weitere ihrer Häuser für die Baudauer beziehen und dann dem nächsten überlassen. Dem Vorhaben widmete sich am 25.11.2024 die 105. Sitzung des Baukollegiums.

Von der einstigen Wüstenei um das Kulturforum blieb kaum noch eine Baulücke. Wiederum naheliegend, daß die Blicke sich bald auf den Standort der seinerzeit geplanten „Skulpturenabteilung“ richteten. Zuweilen stand auch schon ein „Architekturmuseum“ auf ihr eingezeichnet — Wechsel hat hier Tradition.

Volkwin Marg bemängelte zurecht die selbstbezogene Objektplanung jüngster Wettbewerbe, am Kulturforum und anderswo. Sein Büro ist anders — führt gekonnt den abgestuften Takt der westlich anschließenden Fassaden der Tiergartenstraße bis fast an die Philharmonie heran, sorgt für mehr und besseres Grün. „Adressenbildung“ war laut Stiftung ausdrücklich gefragt — warum nur das Stocken zur anderen Seite hin, zum Forum und der ersteinziehenden Staatsbibliothek? Kein Weg, keine Geste dringen durch die seinerzeit nur provisorisch hochgezogene Brandwand des gemeinsamen Museumsvestibüls.

Gewiß, eine Neuordnung der schiefen Piazzetta bis hin zur „Erdung“ (=Totalabriß) geistert schon lange herum. Jetzt ist sie nicht mehr vordringlich, wie die sichtlich verlegen wirkende Stiftungsvertreterin in der Kollegiumssitzung auch zugab. Sie bleibt, die Studie ist dieser Tatsache auch wohl bewußt: die unter der Piazzetta liegenden Behindertenparkplätze und Fahrrad-Stellplätze rechnet sie zu ihren Gunsten auf — übersieht aber auf dieselben gerichteten Türen des gemeinsamen Foyers der Gemäldegalerie, der Wechselausstellungshallen, des Kupferstichkabinetts nur wenige Meter weiter?!

Man kann dem Kollegium nur beipflichten, dieses Nichtsehen ist sonderbar. Zumal die anderen Seiten des doch nicht so großen Baues von Eingängen nur so übersät sind: es gibt ihrer 4, inklusive einer „Arkade“ exklusiv für das Ibero-Amerikanische Institut und einer „Passage“ unter dem Hausmassiv. Sie ist weniger dem Durchqueren als dem internen Austausch gedacht.

Des Gremiums Empfehlung: nur den Osteingang an der Platane belassen, für Verbindung zur Piazzetta sorgen.

Warum so bescheiden? — Laßt die Platane ruhen und auch das Rondell. Ein Hocheingang, eine sinngebende Erweiterung der oberen Piazzetta-Kante aufs Dach des Neubaues wären eine weit mehr versprechende Lösung (ganz abgesehen von den Einsparungen aus gemeinsamer Nutzung des Vestibüls, der Garderobe, des Cafés)! Ein Eingang, ein Dachgarten, eine Belvedere…

Die Fassade will „generisch“ und „nutzungsoffen“ sein — verständlich, angesichts des auf Jahre angedachten Nutzerwechsels. Unverständlich dagegen wie sie der eigenen Volumenstudie widerspricht, weder auf Gutbrod, noch Hilmer&Sattler oder Hollein Bezug nimmt. Stattdessen nur ein berlinödes Büroraster, „nur als Platzhalter“, entschuldigte man sich wiederholt. Dabei hätte gerade ein Regalsystem hier ein ausgesprochenes Potential!

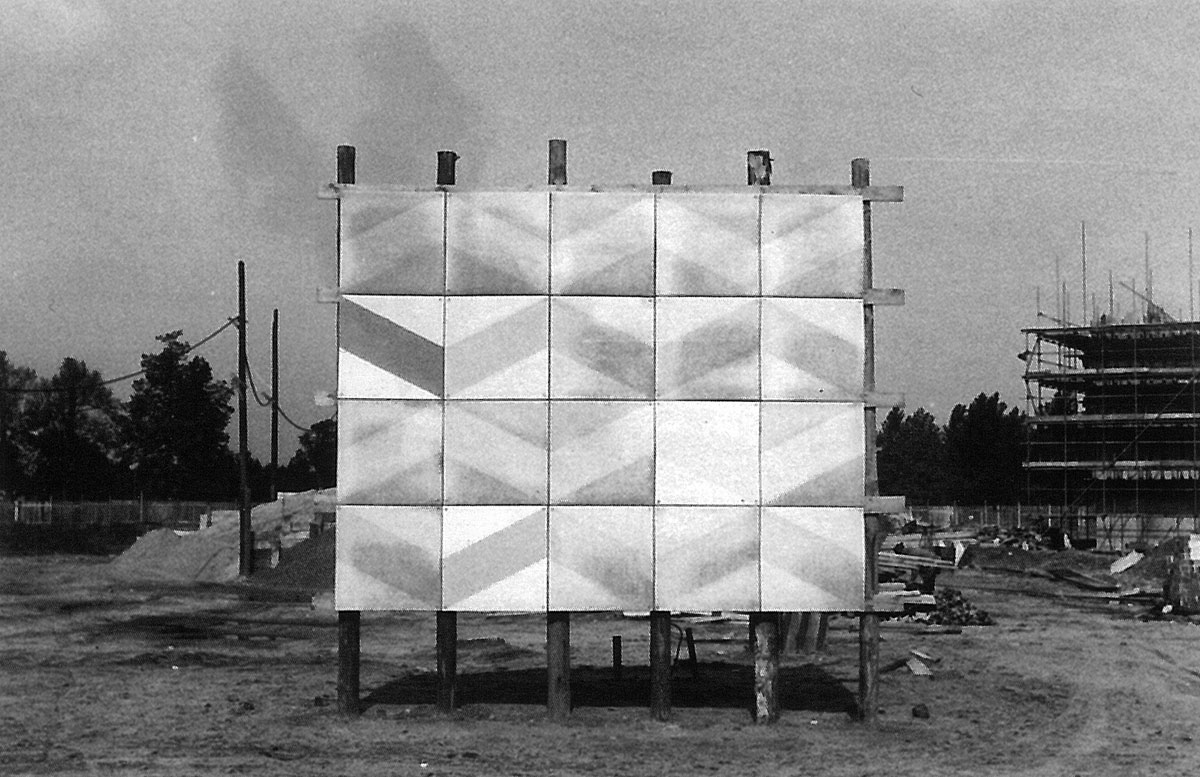

…Ein Institut zieht temporär ein. Wände werden umgestellt, Türe durchbrochen, Fenster die soeben noch einem Labor dienten, finden sich vor lichtscheuem Lagergut wieder — doch das Raster schreibt unerbittlich Pfeiler und Öffnung vor: Lasset sie sein! Wo störend oder wo gewollt, macht sie zu Projektionsflächen, zu Berichtern statt Belichtern der inneren Arbeiten, zu Schaufenstern im buchstäblichen Sinn! Zeigt euch, nehmt Spolien mit, auch von der Baustelle des jeweiligen Mutterhauses — Muster-Fassadenflächen etwa. Setzt sie als Erkennungsmarken ein im (hoffentlich kurzem) Exil, auf der Ebene und in der Höhe — versetzt sie bei Bedarf — und läßt sie beim Auszug stehen.

Ausgerechnet in der Sanierungsnot bekäme Berlin eine musische Schmuckschatulle, ein Spielkästchen sogar. Denn die obere Eingangsbelvedere hätte angesichts der zeitgleich zu erwartenden Schließung der Philharmonie — nicht zur Preußenstiftung gehörig — und des Musikinstrumentenmuseums — sehr wohl stiftungsgehörig — als eine Musik-Arkade am arkadischen Park gleich mehrfach Sinn.

Auch und gerade als Adresse.

Anhörung Ehrengräber

Am 7. Oktober 2024 fand nach mehrmaliger und inzwischen auch mehrjähriger Verzögerung der Auftritt unserer AG Ehrengräber vor dem Kulturausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses statt. Interessierte seien an die amtliche Aufzeichnung und Protokoll verwiesen, wir aber wiederholen hier unsere Problemstellung und die Lösungsvorschläge.

Berlin ehrt seine Verstorbenen. Das ist bekannt und normal. Derzeit sind es unter 700 Ehrengräber.

Berlin löscht seine Ehrengräber. Um 2000 waren es ihrer über 800. Dieses Vorgehen hat Seltenheitswert, von der Moral ganz zu schweigen.

Begründet wird dies mit Zweifeln am „fortlebenden Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit über den Zeitraum eines Jahrhunderts hinaus“ (AV Ehrengrabstätten, V 10.). An dieser Formel sind selbst Zweifel angebracht, auch weil sie die zentrale Funktion eines Ehrengrabes, Erinnerung an eine Person zu wecken, in ein Gegenteil verkehrt, eine Quittung der vorhandenen Erinnerung. Schwindet sie, nimmt man dies zur Kenntnis, statt Erinnerungsarbeit zu betreiben.

Auf der Liste der Gelöschten finden sich Wissenschaftler, Schauspieler, Politiker usw. Auffällig die Häufung der Heimat- und Fürsprecherlosen. Gelöscht ohne vorherige Ankündigung, ohne öffentliche Beratung, ohne… Unter den 200 Gelöschten sind auch mehrere, die nach allen bekannten Kriterien keinesfalls angegangen werden dürften. Was Fragen ob der Richtigkeit von allen Löschungen berechtigt erscheinen läßt.

Wir schlagen 3 Wege vor, wie man aus der momentanen Situation wieder herauskommt:

- Es ist eine Ausführungsverornung Ehrengräber auszuarbeiten, die den Gräbern keine Ablauffristen setzt und keine „Quittierfuktion“. Der Prädikat darf den Gräbern nur auf begründeten Antrag wegen konkreter Verfehlungen entzogen werden. In diesem Fall werden sie als „historische Gräber“ weiter geführt, denn auch der Vorgang der gewesenen Ehrung ist geschichtlich von Bedeutung. Alle jemals gewesenen Ehrengräber sind auf diese Weise so oder so anzuerkennen — auch die zerstörten!

- Es ist eine Ausführungsverornung Ehrengräber auszuarbeiten, die den Gräbern keine Ablauffristen setzt und keine „Quittierfuktion“. Alle jemals gewesenen Ehrengräber werden überprüft, ob nicht etwas gegen die Einzelnen vorliegt. Im Fall der Zweifel oder wenn ein Grab inzwischen verloren ging, wird ihnen die neuzuschaffende Kathegorie „historische Gräber“ zuerkannt. Sonst werden sie in den ursprünglichen Ehrzustand versetzt. Auch später können die Ehrengräber auf begründeten Antrag hin ihr Prädikat verlieren und zu „historischen Gräbern“ werden, wie zuvor.

- Es ist eine neue Ausführungsverornung Ehrengräber auszuarbeiten, die zumindest auf die „Quittierfuktion“ der Ehrengräber verzichtet. Bei Ablauf der Ehrungsfrist oder bei zu beliebiger Zeit eingebrachten begründeten Antrag wird geprüft, ob eine neu aufgedeckte Ehrverletzung o.ä. vorliegt. Daraufhin wird ein Grab weiterhin als ein Ehrengrab oder als ein „historisches Grab“ weiter geführt. „Historische Gräber“ haben keine Ablauffrist.

Über Anträge und Streitfragen entscheidet in allen 3 Varianten eine für die Öffenlichkeit zugänglich tagende, nach erkennbaren Kriterien zusammengesetzte Kommission.

Die Sitzung fand im Bernhard-Letterhaus-Saal statt, mit seinem großen Portrait herabschauend von der Wand. Ein Zeichen, ein Omen? – wir sind seit längerem dabei, für das Haus am Letterhausweg zu kämpfen…

Ob die Ideen Gehör finden?

Wenn der Lob sich überschlägt

Unter dem Obertitel „Wege zur Kunst“ veranstaltet der Theaterring Wolfsburg eine Vortragsserie Martin Wellers, des hochverdienten langjährigen Orchesterdirektors aus Braunschweig. Am 5. November 2023 war die „organische Architektur“ dran.

Für die ihm bestens vertrauten Räume des Scharoun-Theaters findet Martin Weller neue, eigene Lobesworte. Besonders die „Stadtloggia“ des Foyers und der „Verstärkerraum“ im Rücken der Zuschauer haben es ihm zugetan. Die Bewertung ist umso mehr hervorzuheben, da diese Raumlösung verschiedentlich als Gimmick oder Überbleibsel verblichener Versionen abgetan wird. Auch die Sicht auf das Kulturforum als ein „Raum der Verdichtung“ (verglichen mit der aufgelockerten Bebauung eines Hansaviertels) müßte häufiger vor Augen geführt werden.

Bis zu diesen Höhepunkten ist aber ein langer Weg. Übersät mit Grammatik-Opfern („mit einer Professur versehen“ usw.) und aus der Bilderwahl erkennbaren Textkürzungen („keine Bäume“ wird wiederholt vor Wohnneubauten bemängelt, hätte aber vor die Hinterhöfe gemußt), aber auch faktischen Fehlern:

- Man spricht von „Stadtvillen“, die „keine exemplarisch wichtigen Gebäude“ seien, von „Wohnmaschinen“, denen es bloß ums „Funktionieren“ ginge. Nicht nur waren diese Begrifflichkeiten Scharoun fremd — unter den so unwichtigen „Villen“ werden Bauten wie Haus Baensch zusammengefaßt, die besten Wohnlandschaften der Epoche.

- Überzieht man „Neobarock, Neorenaissance, Neoromantisch, Neogotisch … mit Blumen, Pflanzen und so weiter“, entsteht kein „Jugendstil“. Bestenfalls ein einfallsloses Imitat. Dagegen kann es wohl gelingen, Gründerzeitfassaden ins Neue Bauen zu überführen.

- Die „Reihenhäuser“ kommen vor, erst in der „Onkel-Toms-Hütte“ als „ein Paradies … für Leute die einem Hinterhof gewohnt haben“, dann am Haus Schminke, einer Vermählung „der Wohnblockbebauung und der Reihenhausbebauung“. Wie vollzog sich nur dieser sonderbare Bund?!

- Seit je her rätselhaft die Sicht, an der „Villa Schminke“ sei „kein rechter Winkel“, nirgends — neu dagegen, Scharoun habe „…auch Möbel entsprechend entwickelt“. Von Scharoun ist im Haus ein Sofa und ein Eßtisch, beide rechteckig.

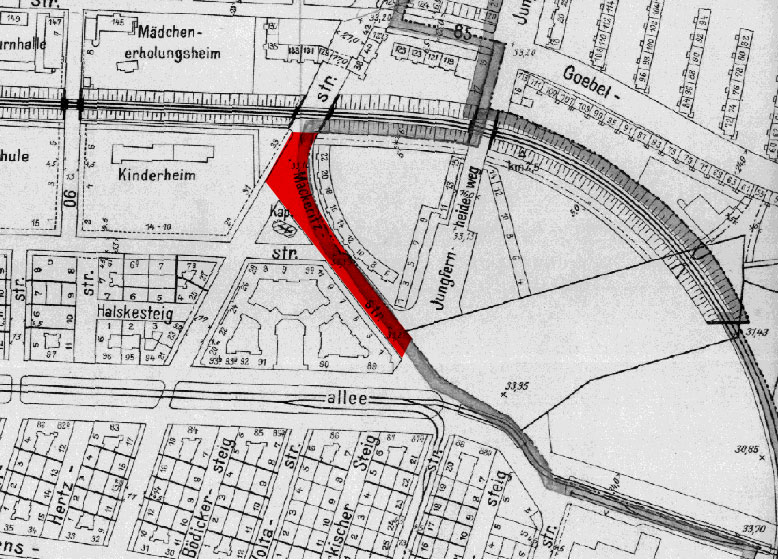

- Die Bebauung der Mäckeritzstraße in der Siemensstadt ist mitnichten „im Bogen gestellt, damit man links und rechts nichts hinbauen kann“: links von ihr ist eine Straßenkreuzung, rechts ein Bahndamm; auch die Straßenführung war eine Vorgabe, der Scharoun eine gefällige Form gab.

- Die einzeln verschiebbaren Vorhänge an den Balkonen des „Panzerkreuzers“ „ruinieren“ keinen „ästhetischen Ansatz“ — sie sind ein Teil des Entwurfes! Lake Shore Drive ist eben nicht Jungfernheideweg! „Atelierwohnungen“ in den Haering-Häusern an der Goebelstraße sind bis dato nicht bekannt geworden — es sind Trockenböden.

- Das „Ausgeschlossensein“ Scharouns „von öffentlichen Aufträgen … zwischen 33 und 45“ deckt sich schlecht mit 24 Bauaufträgen von der „Neuen Heimat“ usw. und einem Forschungsauftrag von der keineswegs privaten Akademie.

- Gewiß stehen Adler und Sallivan in der Ahnenreihe des organhaften Bauens. Ihr „Auditorium“ ist nichtdestotrotz ein längliches Viereck mit übereinanderhängenden, bis zu 45° steilen Rängen, der Sitzplatzanzahl wegen hineingeschoben — die „aufgelösten Reihen, schon fast die Weinbergsfelder“ lassen sich schlecht wiederfinden.

- Gesichert ist auch, daß es anfänglich „taube Stellen“ im Saal der Philharmonie gab — vom „überhaupt nicht gehört auf der Bühne“ weit entfernt. Der Grund war in der Stellung des Musikerpodestes, kurz vor Eröffnung von unbekannter Hand dazu noch lackiert… Beides wurde bald darauf korrigiert. Die „Dreiecke“ (Deckenresonatoren) waren hingegen schon immer da. Die Segeln auch (sind aber nicht dreieckig).

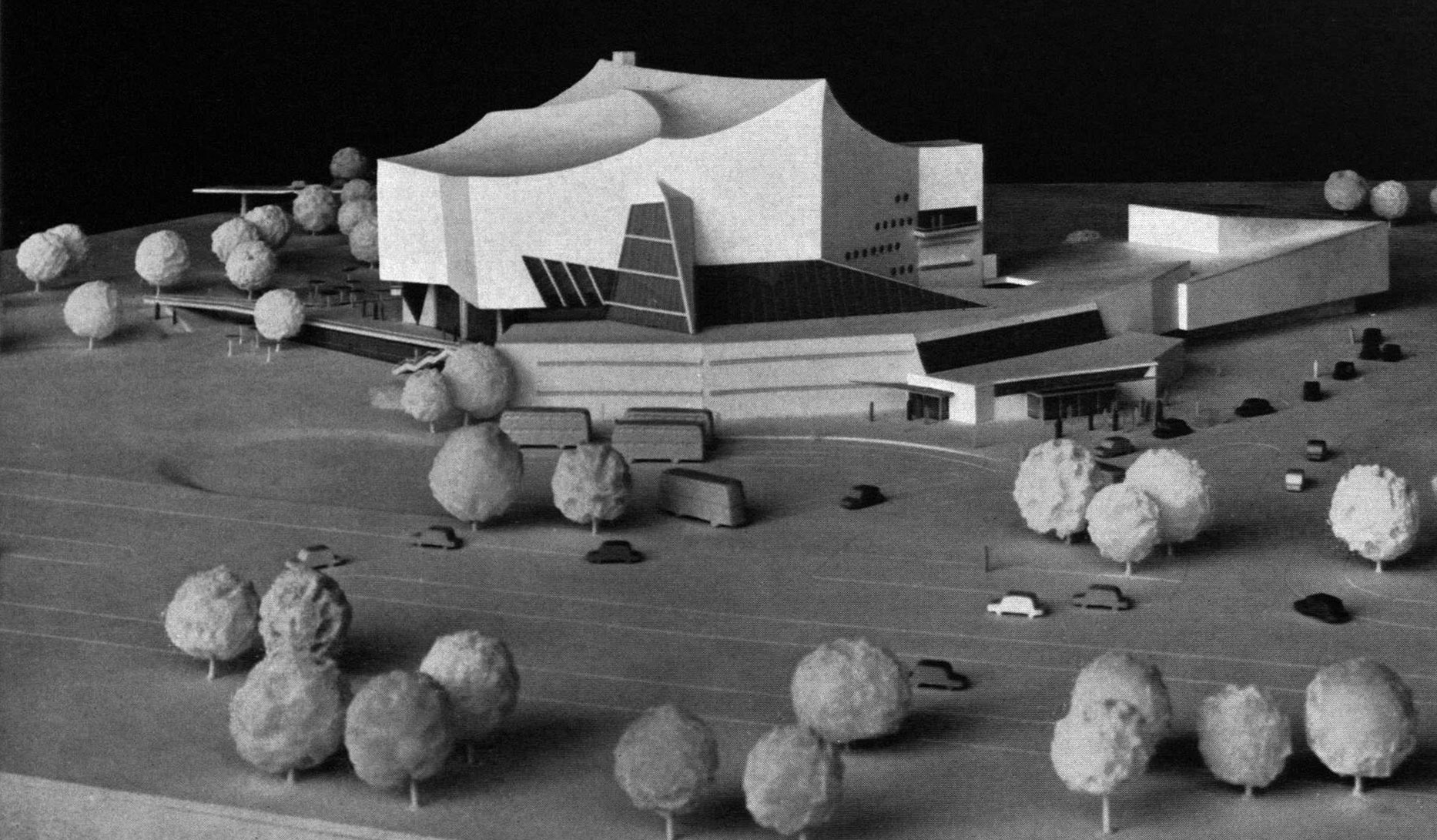

- An unzureichender Raumausstattung leidet die Philharmonie von Anbeginn, doch wurden die Stimmsäle nicht „vergessen worden“, das Wort wäre: „weggespart“. Im „Haus der Mitte“ waren sie mit vorgesehen. Sonderbar die Wortwahl bei „mann kann nicht mehr anbauen, ohne die Gesamtkubatur zu ändern“ — der Kammermusiksaal und das Musikinstrumentenmuseum sind sehr wohl angebaut worden! Bereits im ersten Modell ist der Anbau des Kammermusiksaales mit dabei (O-Ton: „Modell ohne Kammermusiksaal“). Geplant waren auch noch weitere mehr.

- Der tragische Tod des Oboisten Hermann Töttcher geschah bereits 1959, die Grundsteinlegung der Philharmonie dagegen 1960. Welches „herabstürzendes Teil“ von ihr erschlug ihn und wie?

- Die „Materialität von Schiffsleinwand“ an den Außenwänden der Philharmonie bleibt unergründlich — sehr wohl wollte Scharoun eine Fassadenverkleidung, ließ 1:1 Muster aufstellen usw. Für eine 300000 DM Ersparnis wurde auf sie verzichtet, was eine erhebliche Umplanung verursachte. Man denke nur an die Verlegung der gesamten Dämmung! Erst 1978–1981 sanierte man die naßgesozene Mauern und verkleidete sie nach Scharouns Freigabezeichnung von 1970: „nicht im Sinne von Scharoun“?!

- Über den „kommunikativen Zwangscharakter“ des Foyers ließe sich streiten, andere loben geradezu überschenglich, wie der Weg sich den Besuchern wie von selbst erklärt. Die „Farbduschen“ darin sind aber ganz gewiß keine „Verbeugung vor dieser wunderbaren Fassade der Gedächtniskirche“ — einfach weil Egon Eiermann seinen Wettbewerb im März 1957 gewann, und nicht mit der 1963 eröffneten Fassung der Gedächtniskirche, Scharoun aber seinen Philharmonie-Entwurf bereits 1956 anfertigte.

- Gewiß entstand schon 1952–1953 die Matthäikirche in Pforzheim, von Eiermann rot und blau rundumverglast, doch lassen sich die bunten Rundlinge bei Scharoun bis ins Haus Mattern, Haus Baensch usw. zurückverfolgen. Gewiß sah Scharoun die neuerbaute Kirche, und genauso sicher ist es, daß die beiden Meister einander kannten. Die Umstände der fast zeitgleichen Erbauung von zwei blauleuchtenden Bauten in Berlin sind noch aufzuklären — das „zusammengearbeitet auch nach dem Krieg“ allerdings kaum. Eiermann hatte durch den Krieg ein gutgehendes Industriebau-Büro, verlegte es 1944 ins Berliner Umland und ging 1946 in den Westen. Wann sollten diese konträren Charaktere zusammengearbeitet haben und woran?..

Bevor dieser Artikel erschien, wandten wir uns an den Autor. Erhielten keine Reaktion. Und auch der Kommentar auf YouTube wurde gelöscht. Erneut bitten wir alle Autoren um Genauigkeit – und leisten gerne unseres, damit Ihre Vorträge usw. gelingen. Sprechen Sie uns an, damit Ihre Einsicht sich angesichts der Fehler nicht ins Gegenteil verkehrt!