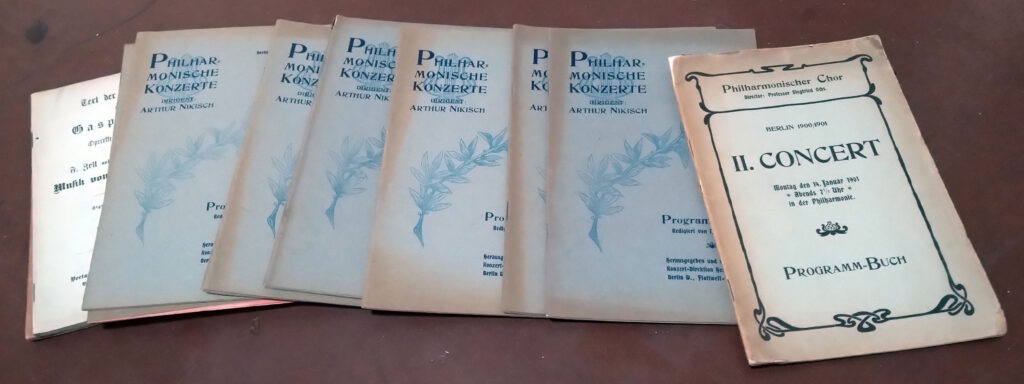

Philharmonische Konzerte

27. Oktober 1913, abends 7½ Uhr pünktlich. Arthur Nikisch dirigiert das II. Philharmonische Konzert.

10. November 1913, selber Ort, selbe Zeit, selber Nikisch — das III. Philharmonische Konzert.

1. Dezember 1913, das IV., Richard-Strauss-Abend.

5. Dezember 1913, das V., Beethoven-Abend.

26. Januar 1914, das VII. Konzert.

9. Februar 1914, das VIII. Konzert.

23. Februar 1914, das IX. Konzert.

23. März 1914, das X. Konzert.

Wir können nicht wissen, ob der Student Hans Scharoun bei einem dieser Konzerte in der alten Philharmonie mit dabei war, ja ob es überhaupt je die Bernburger Str. betrat. Vorstellbar wäre es — und dank dem Geschenk alter Programmhefte aus der Sammlung Wolfgang Liebehenschels können wir uns den Inhalt und Ablauf eines solchen Konzertes überhaupt erst vorstellen.

Die Scharoun-Gesellschaft dankt ihrem Mitgliede.

Sollten auch Sie irgendwelche entsprechende Memorabilia, Doubletten usw. entbehren können — eine Meldung genügt!

Ausweichquartier Tiergartenstraße

Die Baukran-Arrangements des Potsdamer Platzes der 1990er Jahre noch in lebhafter Erinnerung, ist eine Wiederauflage davon auf dem Kulturforum im Entstehen. Die Fassaden der Staatsbibliothek und die Nationalgalerie waren ihr Anfang, die M20-Baustelle läuft, weitere kündigen sich an: die Lesesäle und die Foyers der Staatsbibliothek sind schon im Verzug, die Philharmonie plant, das Musikinstrumentenmuseum bereitet sich vor… Naheliegend für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ein Dauer-Ausweichquartier zu erschaffen, das diese und weitere ihrer Häuser für die Baudauer beziehen und dann dem nächsten überlassen. Dem Vorhaben widmete sich am 25.11.2024 die 105. Sitzung des Baukollegiums.

Von der einstigen Wüstenei um das Kulturforum blieb kaum noch eine Baulücke. Wiederum naheliegend, daß die Blicke sich bald auf den Standort der seinerzeit geplanten „Skulpturenabteilung“ richteten. Zuweilen stand auch schon ein „Architekturmuseum“ auf ihr eingezeichnet — Wechsel hat hier Tradition.

Volkwin Marg bemängelte zurecht die selbstbezogene Objektplanung jüngster Wettbewerbe, am Kulturforum und anderswo. Sein Büro ist anders — führt gekonnt den abgestuften Takt der westlich anschließenden Fassaden der Tiergartenstraße bis fast an die Philharmonie heran, sorgt für mehr und besseres Grün. „Adressenbildung“ war laut Stiftung ausdrücklich gefragt — warum nur das Stocken zur anderen Seite hin, zum Forum und der ersteinziehenden Staatsbibliothek? Kein Weg, keine Geste dringen durch die seinerzeit nur provisorisch hochgezogene Brandwand des gemeinsamen Museumsvestibüls.

Gewiß, eine Neuordnung der schiefen Piazzetta bis hin zur „Erdung“ (=Totalabriß) geistert schon lange herum. Jetzt ist sie nicht mehr vordringlich, wie die sichtlich verlegen wirkende Stiftungsvertreterin in der Kollegiumssitzung auch zugab. Sie bleibt, die Studie ist dieser Tatsache auch wohl bewußt: die unter der Piazzetta liegenden Behindertenparkplätze und Fahrrad-Stellplätze rechnet sie zu ihren Gunsten auf — übersieht aber auf dieselben gerichteten Türen des gemeinsamen Foyers der Gemäldegalerie, der Wechselausstellungshallen, des Kupferstichkabinetts nur wenige Meter weiter?!

Man kann dem Kollegium nur beipflichten, dieses Nichtsehen ist sonderbar. Zumal die anderen Seiten des doch nicht so großen Baues von Eingängen nur so übersät sind: es gibt ihrer 4, inklusive einer „Arkade“ exklusiv für das Ibero-Amerikanische Institut und einer „Passage“ unter dem Hausmassiv. Sie ist weniger dem Durchqueren als dem internen Austausch gedacht.

Des Gremiums Empfehlung: nur den Osteingang an der Platane belassen, für Verbindung zur Piazzetta sorgen.

Warum so bescheiden? — Laßt die Platane ruhen und auch das Rondell. Ein Hocheingang, eine sinngebende Erweiterung der oberen Piazzetta-Kante aufs Dach des Neubaues wären eine weit mehr versprechende Lösung (ganz abgesehen von den Einsparungen aus gemeinsamer Nutzung des Vestibüls, der Garderobe, des Cafés)! Ein Eingang, ein Dachgarten, eine Belvedere…

Die Fassade will „generisch“ und „nutzungsoffen“ sein — verständlich, angesichts des auf Jahre angedachten Nutzerwechsels. Unverständlich dagegen wie sie der eigenen Volumenstudie widerspricht, weder auf Gutbrod, noch Hilmer&Sattler oder Hollein Bezug nimmt. Stattdessen nur ein berlinödes Büroraster, „nur als Platzhalter“, entschuldigte man sich wiederholt. Dabei hätte gerade ein Regalsystem hier ein ausgesprochenes Potential!

…Ein Institut zieht temporär ein. Wände werden umgestellt, Türe durchbrochen, Fenster die soeben noch einem Labor dienten, finden sich vor lichtscheuem Lagergut wieder — doch das Raster schreibt unerbittlich Pfeiler und Öffnung vor: Lasset sie sein! Wo störend oder wo gewollt, macht sie zu Projektionsflächen, zu Berichtern statt Belichtern der inneren Arbeiten, zu Schaufenstern im buchstäblichen Sinn! Zeigt euch, nehmt Spolien mit, auch von der Baustelle des jeweiligen Mutterhauses — Muster-Fassadenflächen etwa. Setzt sie als Erkennungsmarken ein im (hoffentlich kurzem) Exil, auf der Ebene und in der Höhe — versetzt sie bei Bedarf — und läßt sie beim Auszug stehen.

Ausgerechnet in der Sanierungsnot bekäme Berlin eine musische Schmuckschatulle, ein Spielkästchen sogar. Denn die obere Eingangsbelvedere hätte angesichts der zeitgleich zu erwartenden Schließung der Philharmonie — nicht zur Preußenstiftung gehörig — und des Musikinstrumentenmuseums — sehr wohl stiftungsgehörig — als eine Musik-Arkade am arkadischen Park gleich mehrfach Sinn.

Auch und gerade als Adresse.

Taut Scharoun – Arbeiten von Albert Weis

Vom 11. November 2018 bis zum 14. Januar 2019 zeigt das Kunsthaus Dahlem identitätsstiftende Bauten Berlins, Hans Scharouns Philharmonie und Onkel Tom’s Hütte Bruno Tauts: Albert Weis´, ein Berliner Künstler, geht in seinen Aufnahmen und Papierarbeiten auf vielfältige Weise auf die Bauten ein. Träume und Räume, vor und nach dem Kriege — und der Ausstellungsraum spricht mit!

Unscheinbares „Kunsthaus Dahlem“ verbirgt seit 2015 das einst für den Staatsbildhauer Arno Breker 1939—1942 geschaffene Atelier. Doch war dieser nur kurz im Hause; verbunden bleibt die Anlage hingegen mit dem Namen Bernhard Heiligers, der sie 1949—1995 fast 50 Jahre lang genutzt und bewohnt. Von hier aus wurden auch seine Plastiken für die Philharmonie und das Kammermusiksaal geschaffen. Scharouns Besuche folgten (auf dem Photo: bei der Eröffnung des Brücke-Museums nebenan, mit Margit von Plato und Werner Düttmann).

Traditionsbus Berlin: Hans Scharoun – Ein Architekt Berlins

Am 9. Juni 2018 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft „Traditionsbus Berlin“ anläßlich des bevorstehenden 125. Geburtstags Hans Scharouns zwei Rundfahrten zu seinen Bauten in Steglitz, Spandau, Wilmersdorf, Charlottenburg und Mitte.

Abfahrten 11:00 Uhr und 14:30 Uhr vom Rathaus Steglitz, Betriebshaltestelle Schloßstraße, Reservierung erforderlich.

Fahrpreis Erwachsene: 7,50 €, Kinder 4,— €, Familien 20,— €

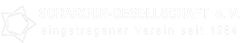

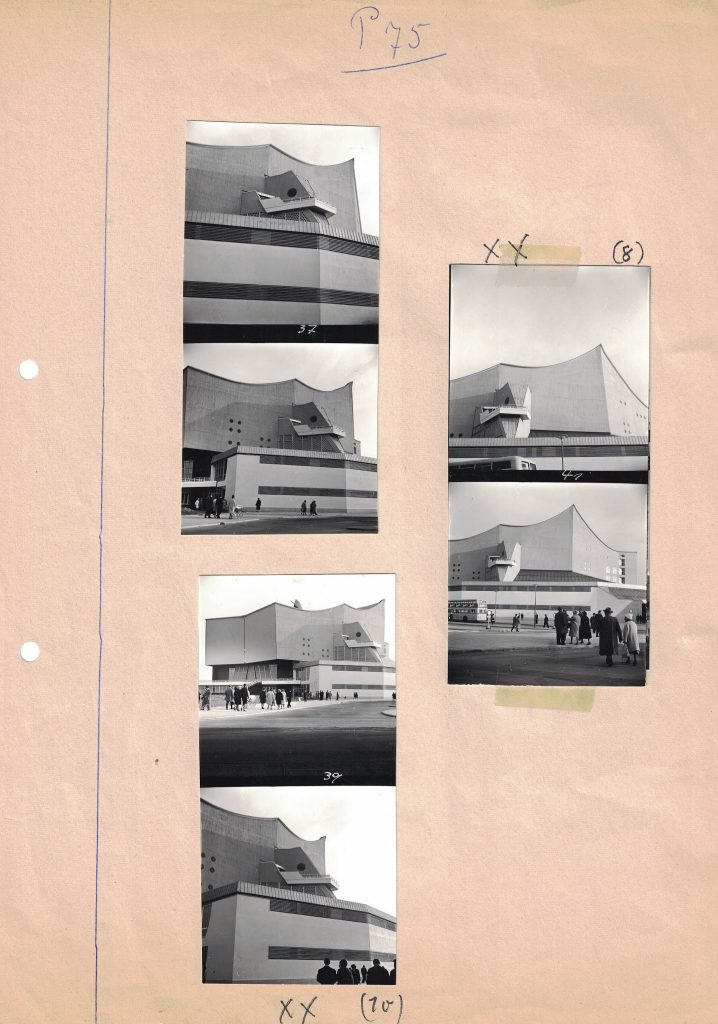

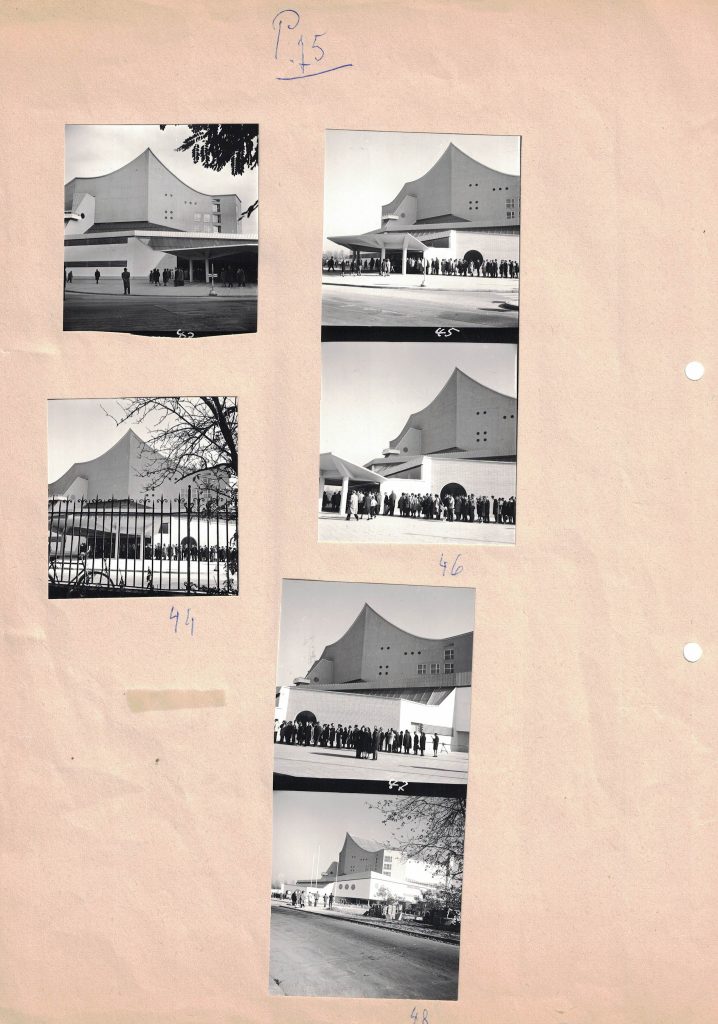

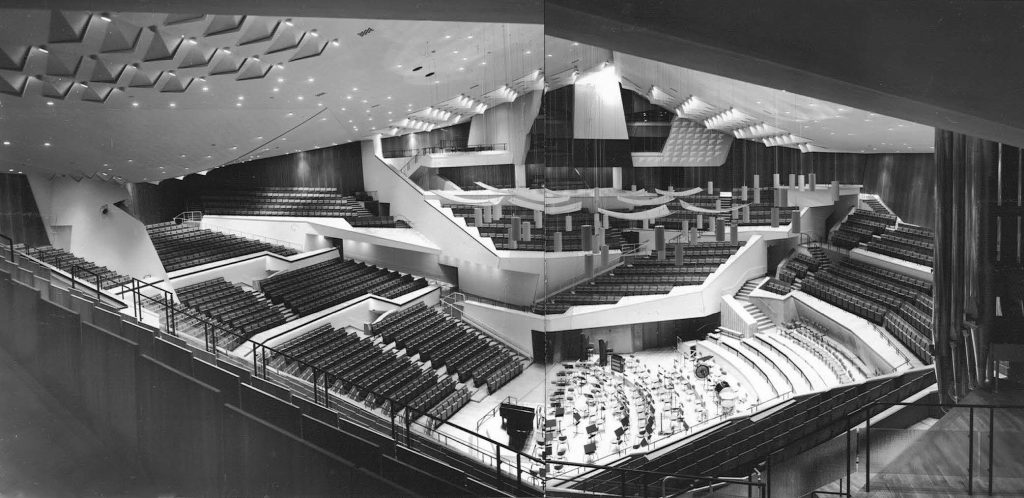

Berliner Philharmonie in Fotografien von Lieselotte und Arnim Orgel-Köhne

Noch bis zum 16.2.2018 zeigt die Ladengalerie „Unterwegs“ originale Silbergelatine- und Kontakt-Abzüge der Außen- und Innenansichten der Berliner Philharmonie, von den Berliner Fotografen Lieselotte und Arnim Orgel-Köhne 1963 gefertigt.

Wie auch der Besucher nähern sich die Fotografen dem Bau von außen, nehmen ihn als Gesamtwerk in Augenschein, lassen sich von Details ablenken, wie beispielsweise den zahlreichen, teils überraschenden Vorsprüngen, Balkonen und Geländern. Sie betrachten das Gebäude von verschiedenen Seiten und Entfernungen und begeben sich schließlich in die diversen Foyers, mit ihren vielen Treppen, Pfeilern, Brüstungen, Fluren, die immer wieder unterschiedlichste Durchblicke bieten… belegen, dass die Menschen das Gebäude bereits nach kurzer Zeit angenommen haben und sich wie selbstverständlich in diesem für die damalige Zeit doch so neuartigen Konzerthaus bewegen.

Das nun ausgestellte Konvolut war wohl die Arbeitsvorlage für Presseberichte und vor allem für das Buch „Berlin Philharmonie, gesehen von Liselotte u. Arnim Orgel-Köhne, betrachtet von Ulrich Conrads“ – ein Exemplar mit Widmung des Verlagsmitarbeiters (oder Verlegers?) Alfred Hammer liegt in der Ausstellung aus.

Das Konvolut, aber auch die gesamte Ausstellungsgestaltung können zusammenhängend erworben werden.