Goldgrube M20

Gleich mehrere Medien (Berliner Morgenpost, Deutschlandfunk, Die Welt, Entwicklungsstadt, t-online) berichten mit Verweis auf den Haushaltsausschuß des Bundestages, im Neubau des „berlin modern“ werden statt ursprünglich bewilligten 200 Millionen Euro nunmehr 526,5 Millionen Euro versenkt. In Griffnähe sind schon die 600 Millionen, die von unabhängigen Stellen bereits frühzeitig als weit realistischerer Wert angesehen wurden. Am Richtfest im Oktober 2025 wird noch festgehalten, aber die Gesamtkonstruktion soll erst gegen Ende 2028 oder sogar später bereit sein, was die Publikumseröffnung erst 2030 erwarten läßt.

Man spricht von der „Komplexität“ der seinerzeit von den Autoren so bezeichneten „Urhütte“. Von bereits erfolgten „Gegenmaßnahmen“, was üblicherweise Streichungen bedeutet: wie wären wohl die Kosten und Fristen ohne diese in die Höhe (wahlweise Tiefe) geschnellt? Welche notwendigen Teile sind ihnen diesmal geopfert worden? Bei einer der letzten Sparrunden war es die kleine Nebensächlichkeit des Verbindungstunnels zur Nationalgalerie.

Der „Welt“ wird zuzustimmen sein: die Bauverzögerung beschert dem Museumsteam unerwartet Zeit, ein Bespielungskonzept auszutüfteln, welches ihren eigenen und den Leihgeber-Ansprüchen gerecht wird. Erinnert sei an das Jüdische Museum: fertiggestellt 1999, ersteröffnet 2001, geschlossen 2018, wiedereröffnet 2021. Und dieses hatte wenigstens Architektur!

Tornare serenissimo

Über 6 Spalten hinweg, eine halbe Zeitungsseite mit mäandrierenden Sätzen füllend, schwadroniert in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ der 79-jährige Hans Kollhoff gegen den 1972 verstorbenen Hans Scharoun. Genauer, gegen seine nichteinmal zweijährige Amtszeit als Berliner Baustadtrat 1945-1946. Erst in der zweiten Hälfte der letzten Spalte kommt Kollhoffs Befreiungsschlag gegen Scharouns „Zangengriff aus dem Jenseits“: die Bebauung des Tempelhofer (Flug)Feldes soll es sein!

Wo Scharoun nur ein Mal und nur am Rande mit einem Ehrenmal vertreten war…

Widmen wir uns dem Faktischen.

Es stimmt wohl, daß Hans Bernhard Reichow bereits während des Krieges an seiner „Organischen Stadtbaukunst“ arbeitete und auch als Referent am Speers „Arbeitsstab für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte“ auftrat — falsch ist dagegen, den Speer´schen Wiederaufbau als „Stadtlandschaft in einfacher Bauweise“ zu umreißen.

Wahr ist auch, daß die Planer schon vor dem Kriege vielfach von der „Auflockerung“ der Altbebauung sprachen, je nach Geschmackrichtung von „planmäßig“ bis „mechanisch“ — unwahr dagegen, daß das „Planungskollektiv unter Scharoun“ (sic!) „von einer … Stadt aus[ging], die bis in den Grund auszuradieren sei, um auf bereinigter Fläche die neue Stadt zu errichten“.

Von einer Vergesellschaftung des Bodens gingen sie sehr wohl aus. Das taten damals alle.

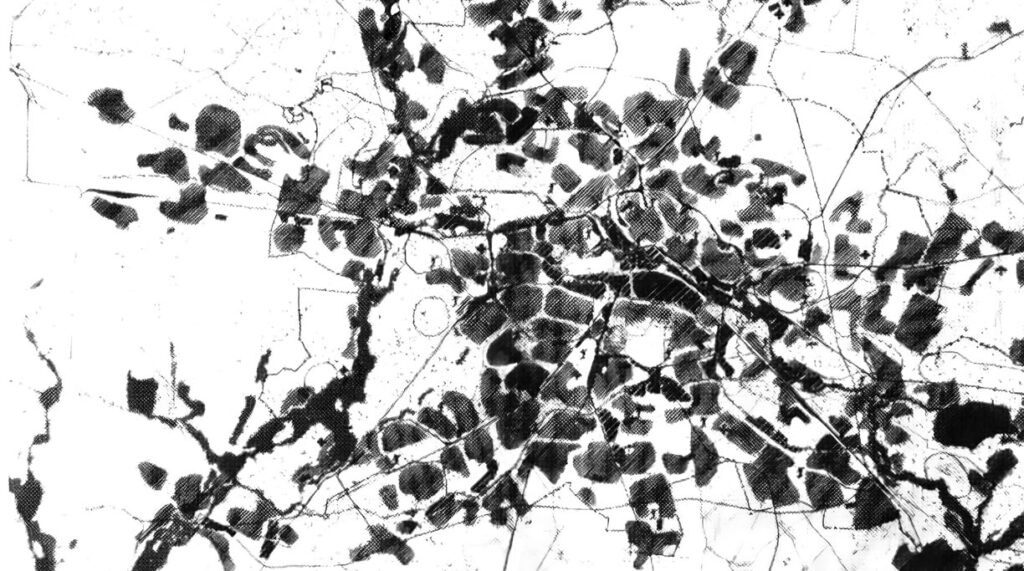

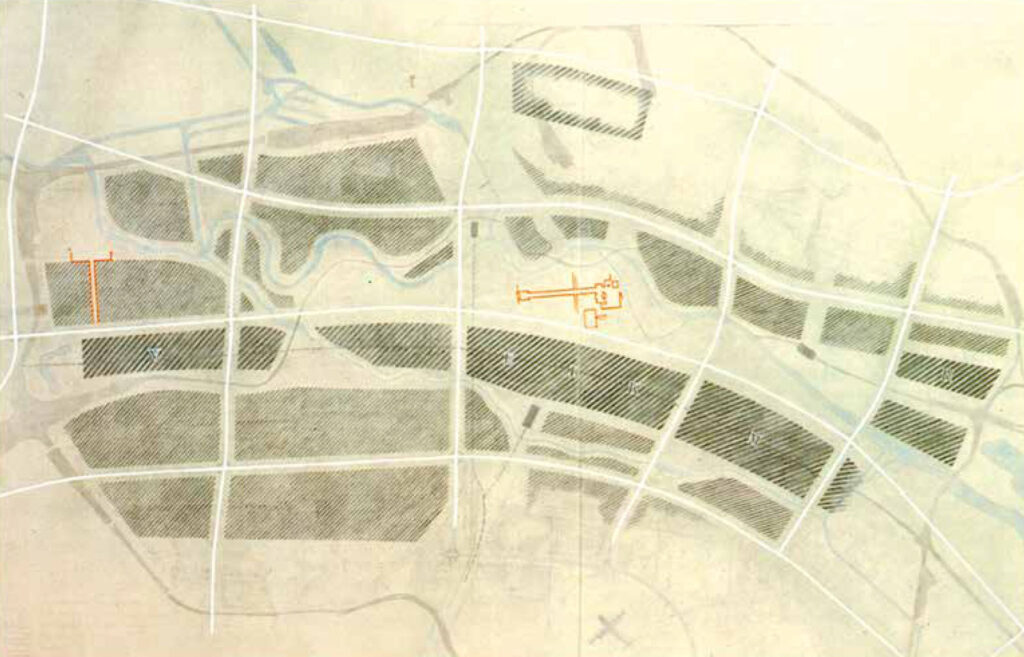

Nutzbarmachen der vorhandenen Bestände war die Devise der Stunde. Für Steinverwendung und dergleichen wurden unter Baustadtrat Scharoun gar besondere Bauregeln ausgegeben. Vorhanden war auch die Spee, von den Städtebauern der Krone und des Altars geflissentlich ignoriert: die ”Bandstadt im Urstromtal“ kam, weil sie nicht hätte nichtkommen können! Wobei die Bänderung, siehe oben, auch nicht rigide nach „Schema F“ aussieht…

Keiner mußte überzeugt werden ob der Versorgungs-Infrastruktur — die Kollektivplaner berichteten selbst davon, in zahllosen Zeitungs- und Radiobeiträgen. Sie schrieben derlei auch im „Generalaufbauplan“ fort.

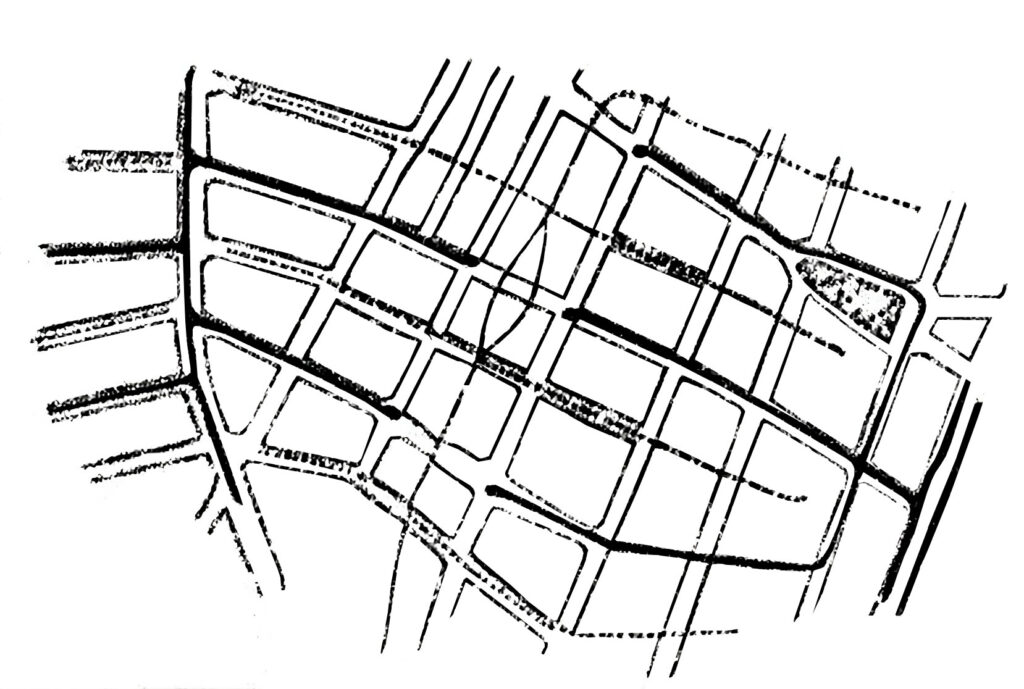

Luise Seitz: „Abbildung … zeigt, wie aus dem alten Straßennetz zwei voneinander getrennte Verkehrssysteme entstehen, schwarz gekennzeichnet sind die neuen Straßen für den Kraftwagenverkehr, punktiert die Fußgängerwege… Das unterirdische Leitungsnetz bleibt unangetastet und voll in Betrieb.“

Statt „eingestreut[er] Spolien“ gab es im Kollektivplan rote Linien, an den Linden und am Schloß Charlottenburg. Einmal an der in ihren Grundzügen tatsächlich Barock gewesenen Charlottenburger Altstadt, ein anderes Mal lose: in der Friedrichstadt war der Zerstörungsgrad zu hoch, um dahinter Baumasse anzustricheln. Und was die „dominierende Platzkonfiguration der Barockstadt“ anbetrifft… ausgerechnet Scharoun und sein Schüler Bodo Fleischer im 1962er-Wettbewerb setzten sich als einzige für den Erhalt jenes „Rondells„. Scharouns Wohn-und-Büro-Doppelring gab dem auf Beschauen und nicht zum Betreten bepflanzten „Schmuckplatz“ nach dem Ableben des Wochenmarktes am Stadttor erstmals einen Sinn!

Die Ausführung blieb hinter dem Entwurf zurück, die Gründe sind bekannt.

Der Neuaufbau der Frankfurter Allee begann tatsächlich am Stalins Geburtstag — allerdings nicht mit den „Laubenganghäuser[n] Hans Scharouns“, sondern mit jenen von Ludmilla Herzenstein. Scharoun konnte folglich nichts „widerwillig parallel zur Allee“ stellen: es waren nicht seine, er plante welche auf dem zur Allee führenden Weg, und kam nicht zur Ausführung. Wobei das „Ende … seine[r] Tätigkeit im Osten Berlins“ nicht etwa „Ende 1950“ sondern bereits in der ersten Jahreshälfte stattfand.

Von einem Augenzeugen wie Kollhoff wäre auch zu erwarten, bei Nennung der IBA-1987 „im Westen“, wo die „Internationalität der Akteure … vorwiegend am spektakulären Objekt interessiert [war] und nicht an der Komplexität des Berliner Mietshauses“, auch die vorausgegangenen „Komplexen Umgestaltungen“ im Osten zu nennen, am Arkonaplatz, am Kollwitzplatz, an der Sophienstraße usw. Oder haftet denen derselbe Makel an?

Der Satz vom „Berliner Wohnhaus“, das „die Kombination mit beruflicher Arbeit zu[lasse] und ist als Eigentum oder zur Miete und auch öffentlich gefördert zu haben“ sei, hätte übrigens auch von Scharoun stammen können. Gerade am zitierten Olivaer Platz wäre ein Beispiel für seine blockschließende urbane Wohn-Büro-und-Handel-Architektur zu finden — im Haus „Olivia„.

Doch wer statt alldem ein Platz ein „Park“ nennt, nur um sich sodann darüber aufzuregen, daß es „kein richtiger Park“ sei, fordert geradezu heraus, seinen Benjamin-Platz auf der anderen Kurfürstendamm-Seite unter die Lupe zu nehmen. Siehe da, es ist ja gar kein Platz! Eine richtige Straße ist das, nicht bloß „straßenartig“. Eine kurze, vom umketteten Brunnen zum (großgerenderten) Baum, der Anschluß an die Sybelstraße bleibt verpaßt — wohl der Rechen-Symmetrie wegen. Über je 26 tuskische Säulen und wieder ohne Bezug — ein Großtafel-Einerlei, dem Platz der Akademie scheinbar nacheifernd (Kollektiv Manfred Prasser, 1976-1988): an allen Ecken Berlins sieht man inzwischen diese nicht enden wollende Fensterraster im Grau. Vielleicht mag sie ja jemand — wo aber sind die bemängelten „gebrochenen Geraden“ und „abgeschnittene[n] Rechtecke“?..

Über die stadträumlichen Qualitäten der Tempelhöfer Hügelkuppe kann man jeglicher Meinung sein — doch beim Prädikat des „merkwürdige[n], um nicht zu sagen perverse[n] Demokratieverständnis[ses]“ wird es konfus. Beschrieben werden damit die neu eingerichteten Bürgerwerkstätten, doch nicht weil sie gegen das geltende, auf einer Volksabstimmung füßende Tempelhofer-Feld-Nichtbau-Gesetz verstößen: Kollhoff will dem Planer den Vortritt lassen, bevor der Bauherr (der Dilettant) sich entschieden hat, ob er sich umentscheiden will. Denn es steht „eine große Chance“ ins Haus, „auf das wir heute so stolz sein könnten wie die Pariser auf ihre Champs-Elysees und die New Yorker auf ihren Central Park“.

Bauen ohne Bauherr? Allein des Vergleiches wegen?

Geschätzter Kollege, bitte ein Schritt zurück!

Die Bebauung von Champs-Elysees ist, bis auf die Endpunkte, architektonisch nicht wirklich herausragend. Boulevards „nur für Touristen“ haben wir schon. Und statt auf das Central Park sind die Berliner auf den Tiergarten und eben auf die Tempelhofer Freiheit stolz.

Auch wenn einige den Höhenflug vermissen.

Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin, 50 Jahre und ein Bißchen

Seit Juli 2024 begeht das Institut für Stadt- und Regionalplanung seinen 50., die Feier soll bis November andauern. Wir gratulieren, wollen aber nicht vergessen, daß die Neugründung im Fachbereich „Gesellschafts- und Planungswissenschaften” durch die beiden Städtebauprofessoren des Fachbereichs „Architektur“ erfolgte, Friedrich Gunkel und Peter Koller. Diesen wiederum gingen Fritz Eggeling zuvor und — Hans Scharoun. Eggelings Lehrstuhl gehörte vor ihm Werner March und noch eher Gerhard Jobst; den Anfang aber machten, 1946-1947, die Professoren Martin Mächler, Willy Ebert und Scharoun. Professor wurde er 1947 und blieb es bis zur Emeritierung 1958.

Bereits in diesen Anfangsjahren des an der neuen TU gegründeten Instituts für Städtebau gehörten die Fragen der Soziologie, der Denkmalpflege und der Ökonomie zu den Kernbereichen, wovon u.a. das Forschungsprojekt „Berlin, die Stadt von Morgen“ Zeuge sei (1954-1958), mit Charlottenburg-Nord als baulicher Umsetzung.

Man muß zugeben, danach verkümmerten die Zweige wieder — und sich dennoch auf die 100-Jahr-Feier in 22 Jahren freuen.

Es ist nicht ohne Pointe, daß das Institut neuerdings im 9. Stock des Architektur-Hochhauses residiert. Dort war bis zur Sanierung die Fachbereichsbibliothek untergebracht. Diese ist nun im Architektur-Flachbau zu finden — genau dort, wo nach originaler Scharoun-Planung die Städtebauer ihren Platz hätten. Eine Rochade, die 50 Jahre in Anspruch nahm.

Wenn der Lob sich überschlägt

Unter dem Obertitel „Wege zur Kunst“ veranstaltet der Theaterring Wolfsburg eine Vortragsserie Martin Wellers, des hochverdienten langjährigen Orchesterdirektors aus Braunschweig. Am 5. November 2023 war die „organische Architektur“ dran.

Für die ihm bestens vertrauten Räume des Scharoun-Theaters findet Martin Weller neue, eigene Lobesworte. Besonders die „Stadtloggia“ des Foyers und der „Verstärkerraum“ im Rücken der Zuschauer haben es ihm zugetan. Die Bewertung ist umso mehr hervorzuheben, da diese Raumlösung verschiedentlich als Gimmick oder Überbleibsel verblichener Versionen abgetan wird. Auch die Sicht auf das Kulturforum als ein „Raum der Verdichtung“ (verglichen mit der aufgelockerten Bebauung eines Hansaviertels) müßte häufiger vor Augen geführt werden.

Bis zu diesen Höhepunkten ist aber ein langer Weg. Übersät mit Grammatik-Opfern („mit einer Professur versehen“ usw.) und aus der Bilderwahl erkennbaren Textkürzungen („keine Bäume“ wird wiederholt vor Wohnneubauten bemängelt, hätte aber vor die Hinterhöfe gemußt), aber auch faktischen Fehlern:

- Man spricht von „Stadtvillen“, die „keine exemplarisch wichtigen Gebäude“ seien, von „Wohnmaschinen“, denen es bloß ums „Funktionieren“ ginge. Nicht nur waren diese Begrifflichkeiten Scharoun fremd — unter den so unwichtigen „Villen“ werden Bauten wie Haus Baensch zusammengefaßt, die besten Wohnlandschaften der Epoche.

- Überzieht man „Neobarock, Neorenaissance, Neoromantisch, Neogotisch … mit Blumen, Pflanzen und so weiter“, entsteht kein „Jugendstil“. Bestenfalls ein einfallsloses Imitat. Dagegen kann es wohl gelingen, Gründerzeitfassaden ins Neue Bauen zu überführen.

- Die „Reihenhäuser“ kommen vor, erst in der „Onkel-Toms-Hütte“ als „ein Paradies … für Leute die einem Hinterhof gewohnt haben“, dann am Haus Schminke, einer Vermählung „der Wohnblockbebauung und der Reihenhausbebauung“. Wie vollzog sich nur dieser sonderbare Bund?!

- Seit je her rätselhaft die Sicht, an der „Villa Schminke“ sei „kein rechter Winkel“, nirgends — neu dagegen, Scharoun habe „…auch Möbel entsprechend entwickelt“. Von Scharoun ist im Haus ein Sofa und ein Eßtisch, beide rechteckig.

- Die Bebauung der Mäckeritzstraße in der Siemensstadt ist mitnichten „im Bogen gestellt, damit man links und rechts nichts hinbauen kann“: links von ihr ist eine Straßenkreuzung, rechts ein Bahndamm; auch die Straßenführung war eine Vorgabe, der Scharoun eine gefällige Form gab.

- Die einzeln verschiebbaren Vorhänge an den Balkonen des „Panzerkreuzers“ „ruinieren“ keinen „ästhetischen Ansatz“ — sie sind ein Teil des Entwurfes! Lake Shore Drive ist eben nicht Jungfernheideweg! „Atelierwohnungen“ in den Haering-Häusern an der Goebelstraße sind bis dato nicht bekannt geworden — es sind Trockenböden.

- Das „Ausgeschlossensein“ Scharouns „von öffentlichen Aufträgen … zwischen 33 und 45“ deckt sich schlecht mit 24 Bauaufträgen von der „Neuen Heimat“ usw. und einem Forschungsauftrag von der keineswegs privaten Akademie.

- Gewiß stehen Adler und Sallivan in der Ahnenreihe des organhaften Bauens. Ihr „Auditorium“ ist nichtdestotrotz ein längliches Viereck mit übereinanderhängenden, bis zu 45° steilen Rängen, der Sitzplatzanzahl wegen hineingeschoben — die „aufgelösten Reihen, schon fast die Weinbergsfelder“ lassen sich schlecht wiederfinden.

- Gesichert ist auch, daß es anfänglich „taube Stellen“ im Saal der Philharmonie gab — vom „überhaupt nicht gehört auf der Bühne“ weit entfernt. Der Grund war in der Stellung des Musikerpodestes, kurz vor Eröffnung von unbekannter Hand dazu noch lackiert… Beides wurde bald darauf korrigiert. Die „Dreiecke“ (Deckenresonatoren) waren hingegen schon immer da. Die Segeln auch (sind aber nicht dreieckig).

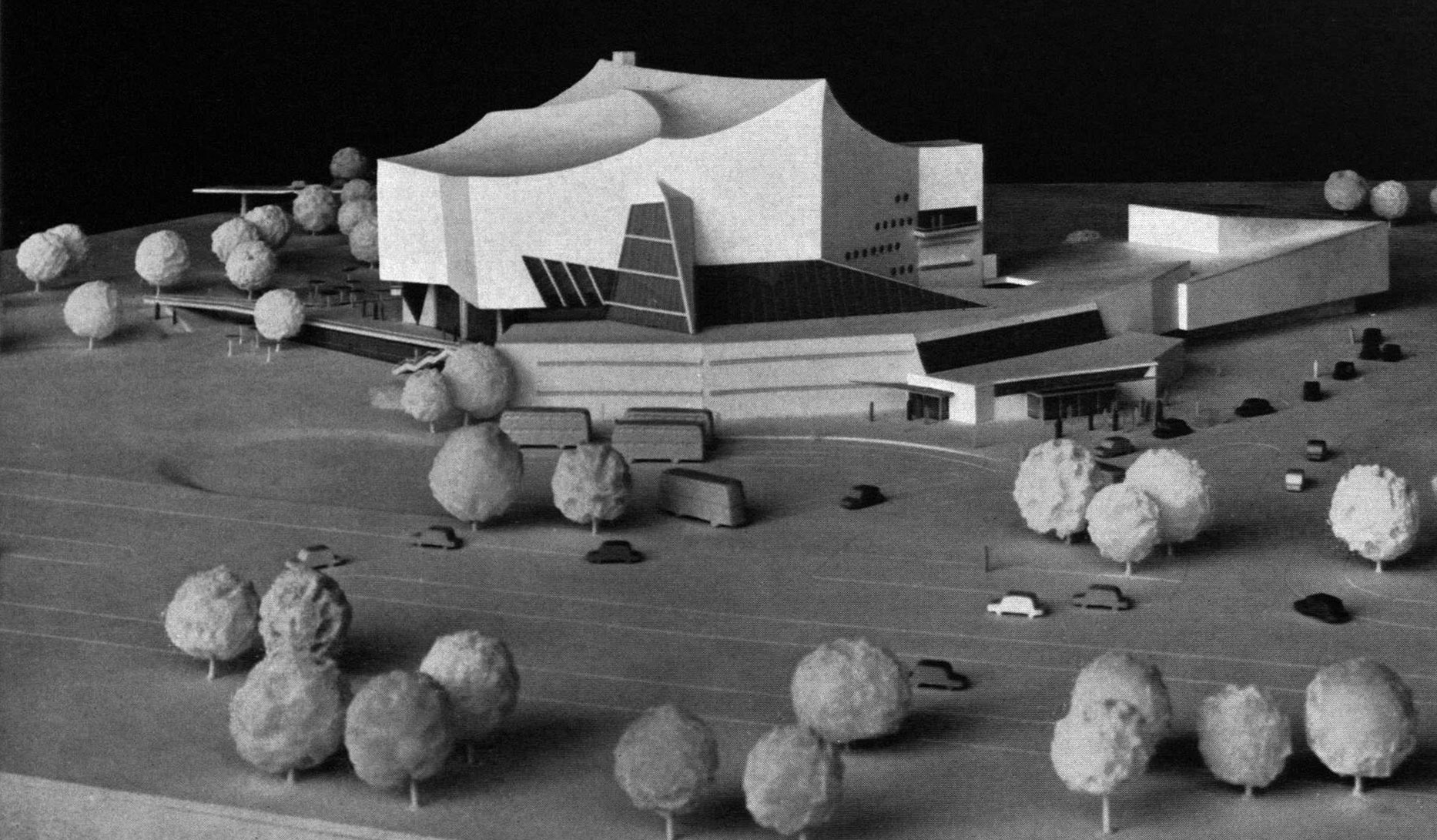

- An unzureichender Raumausstattung leidet die Philharmonie von Anbeginn, doch wurden die Stimmsäle nicht „vergessen worden“, das Wort wäre: „weggespart“. Im „Haus der Mitte“ waren sie mit vorgesehen. Sonderbar die Wortwahl bei „mann kann nicht mehr anbauen, ohne die Gesamtkubatur zu ändern“ — der Kammermusiksaal und das Musikinstrumentenmuseum sind sehr wohl angebaut worden! Bereits im ersten Modell ist der Anbau des Kammermusiksaales mit dabei (O-Ton: „Modell ohne Kammermusiksaal“). Geplant waren auch noch weitere mehr.

- Der tragische Tod des Oboisten Hermann Töttcher geschah bereits 1959, die Grundsteinlegung der Philharmonie dagegen 1960. Welches „herabstürzendes Teil“ von ihr erschlug ihn und wie?

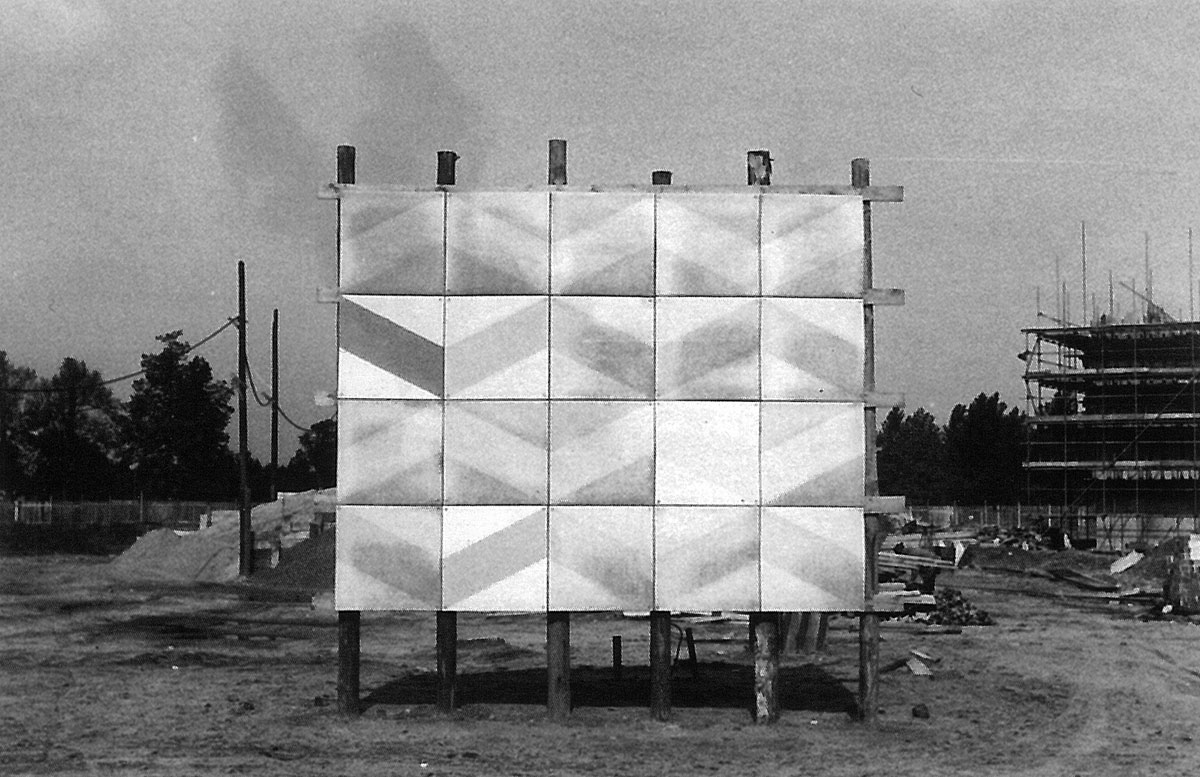

- Die „Materialität von Schiffsleinwand“ an den Außenwänden der Philharmonie bleibt unergründlich — sehr wohl wollte Scharoun eine Fassadenverkleidung, ließ 1:1 Muster aufstellen usw. Für eine 300000 DM Ersparnis wurde auf sie verzichtet, was eine erhebliche Umplanung verursachte. Man denke nur an die Verlegung der gesamten Dämmung! Erst 1978–1981 sanierte man die naßgesozene Mauern und verkleidete sie nach Scharouns Freigabezeichnung von 1970: „nicht im Sinne von Scharoun“?!

- Über den „kommunikativen Zwangscharakter“ des Foyers ließe sich streiten, andere loben geradezu überschenglich, wie der Weg sich den Besuchern wie von selbst erklärt. Die „Farbduschen“ darin sind aber ganz gewiß keine „Verbeugung vor dieser wunderbaren Fassade der Gedächtniskirche“ — einfach weil Egon Eiermann seinen Wettbewerb im März 1957 gewann, und nicht mit der 1963 eröffneten Fassung der Gedächtniskirche, Scharoun aber seinen Philharmonie-Entwurf bereits 1956 anfertigte.

- Gewiß entstand schon 1952–1953 die Matthäikirche in Pforzheim, von Eiermann rot und blau rundumverglast, doch lassen sich die bunten Rundlinge bei Scharoun bis ins Haus Mattern, Haus Baensch usw. zurückverfolgen. Gewiß sah Scharoun die neuerbaute Kirche, und genauso sicher ist es, daß die beiden Meister einander kannten. Die Umstände der fast zeitgleichen Erbauung von zwei blauleuchtenden Bauten in Berlin sind noch aufzuklären — das „zusammengearbeitet auch nach dem Krieg“ allerdings kaum. Eiermann hatte durch den Krieg ein gutgehendes Industriebau-Büro, verlegte es 1944 ins Berliner Umland und ging 1946 in den Westen. Wann sollten diese konträren Charaktere zusammengearbeitet haben und woran?..

Bevor dieser Artikel erschien, wandten wir uns an den Autor. Erhielten keine Reaktion. Und auch der Kommentar auf YouTube wurde gelöscht. Erneut bitten wir alle Autoren um Genauigkeit – und leisten gerne unseres, damit Ihre Vorträge usw. gelingen. Sprechen Sie uns an, damit Ihre Einsicht sich angesichts der Fehler nicht ins Gegenteil verkehrt!

Baukollegium 100

Am 29. Januar 2024 tagte das Berliner Baukollegium, die 2000er-Nachfolgeinstitution des „Stadtforums“ der 1990er, feierlich zum 100. Male. Sein Thema: Kulturforum Berlin, „…In letzten Jahrzehnten kamen weitere bedeutende Bauwerke wie die Staatsbibliothek, die Neue Nationalgalerie, der Kammermusiksaal oder die Gemäldegalerie hinzu. Aktuell wird die spannende Entwicklung mit dem Bauvorhaben für das Museum der Moderne erfolgreich fortgeführt.“ Die Scharoun-Gesellschaft, lange Zeit ein Anrainer und ununterbrochen ein Kämpfer für den Forumsgedanken, war mit dabei.

Genaues Wortlaut der Beiträge findet sich in der Aufzeichnung (ab Minute 10:46); wir fassen nachfolgend zusammen, was aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung schien und was aufgrund begrenzter Redezeit unausgesprochen blieb.

Gero Dimter, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprach von einer zu schaffenden Koordinierungsstelle, die die Anrainer zusammenbindet. Wäre sehr zu begrüßen.

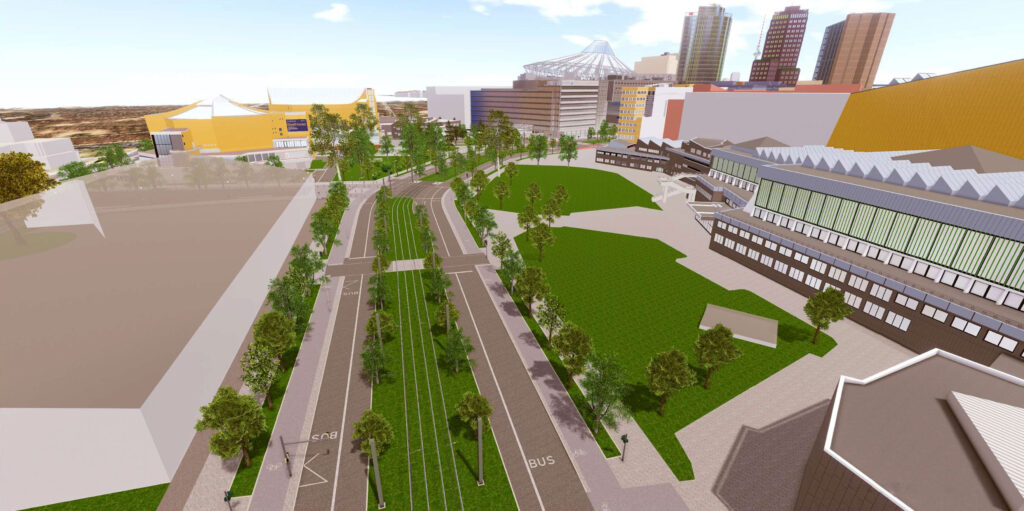

Die sicherlich notwendigen Straßenbahnen fanden sich später bei Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt wieder („Endhaltestelle ist eine Haltestelle vor Hauptbahnhof in einer Potenz“) und im Kommentar von Harald Bodenschatz („So eine Haltestelle wie vor dem Hauptbahnhof im Norden würde diesen Raum auch etwas… verändern.“).

Cyrus Zahiri, Gestaltungsbeirat öffentliche Räume, sah mit dem Neubau des „berlin modern“ kein Kulturforum mehr, sondern nur noch Restkorridore; begrüßte den Haltungswechsel der Anrainer, die sich um ihr „Vorfeld“ zu kümmern beginnen. Auch wir begrüßen dies sehr; daß „Forum“ nur ein „Leerraum“ sein darf, weniger.

Claudia Zirra, Abteilungsleiterin Bau und Technik in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, vertiefte das „Tiergarten hineinholen“— bis an die Ufer des Landwehrkanals! Dies erinnert sehr an die „Küchenstraßen“-Planung der Vor-IBA-Zeit. Außerdem wurden von ihr die Sanierungsprojekte der Stiftung vorgestellt, nebst „berlin modern“ die Staatsbibliothek (Vorlagenreife 2024), die Piazzetta (Platz und Innenraum zugleich) und das Musikinstrumentenmuseum.

Straßenbahntrasse nach aktueller Planung: zwei Seitenbahnsteige vor Potsdamer Brücke außerhalb des Bildes, Andreaskreuz in Höhe der der Sigismundstraße, keine Wendeschleifen vorgesehen.

Roger Boltshausers Schnappschüsse zeigten weswegen auch immer den Wirtschaftshof des Musikinstrumentenmuseums; das Thema des fehlenden Zuweges von „Sony“ her schien keinem Experten aufzufallen.

Maren Brakebusch sah den Philharmonie-Garten nur einmal im Jahr genutzt, „noch nicht von den Anrainern entdeckt“. Dabei dient ausgerechnet dieser gern genutzter Garten den anderen als Vorbild.

Jasper Cepl sah die Kulturlandschaft noch nicht endgültig ausformuliert und darum auch entwicklungsfähig; Kulturforum sollte städtebaulich anders behandelt werden als alle anderen Stadträume. Scharoun´sche Landschaftsidee des Kulturforums ist keine Formel und kein Korsett, sie soll wachsen und sich entfalten, „zwangsläufig und zwangsfrei“. „Bei Scharounplatz gehen bei mir die Alarmglocken an“, weil hier nicht in althergebrachten „Straße“-, „Platz“ oder „Achse“-Begriffen gedacht werden darf: hört, hört!

Anne Femmer lobte die kommende Durchwegung „ohne Eintrittskarte“, zeigte das ehemalige Zeitungs-Foyer der Staatsbibliothek und sah Vorzüge (Fernblick) auch bei der Piazzetta. Scharouns Foyers, hier wie auch beim „Haus der Mitte“, sind vom Tag eins als „Begegnungsräume“ und „Agora“ überschrieben; spät, hoffentlich nicht zu spät werden sie verstanden.

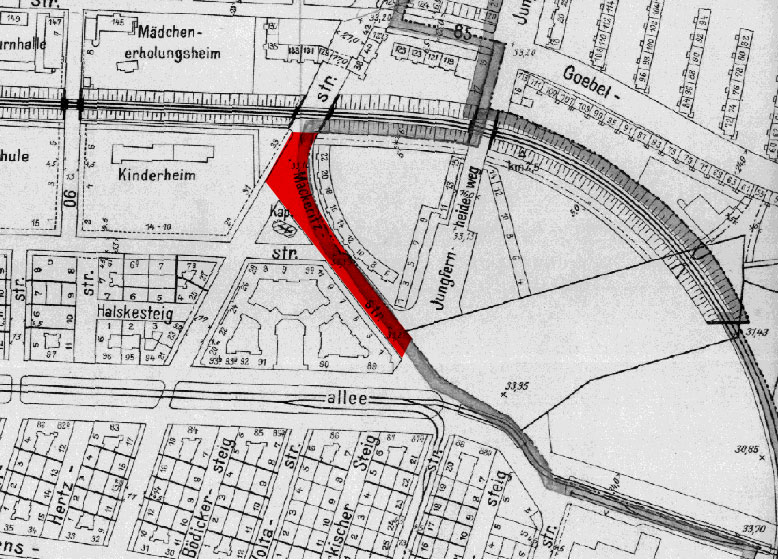

Für Birgit Rapp macht die „Schneise“ der Potsdamer Straße den Kulturforum „fragmentarisch“ und „fraglich“, sie schlägt „Campus“ als ein Gegenmodell vor. Die weitaus zerstörerischere Wirkung der um wenige Meter nach Westen verlegten, das Haus verzwergenden Herbert-von-Karajan-Straße dagegen nicht… und bestand ein Forum Romanum nicht etwa aus mindestens 5 separaten doch zusammenhängenden Foren? Auch Harald Bodenschatz will die Potsdamer Straße anders geformt sehen, bezieht ihre Krümmung auf das Nichtzustandekommen der Westtangente. Gegenteil war der Fall, wie wir es in unseren Ausstellungen zeigen.

Jörg Springer stellt die Veränderung des Raumverständisses der Anrainer-„Objekte“ fest, ihr „Ankommen in der Landschaft“. „Veränderung zum Ur-Konzept Scharouns hin“, müssen wir ergänzen. Eine „neue Idee“? — gewiß. Scharouns Idee eben.

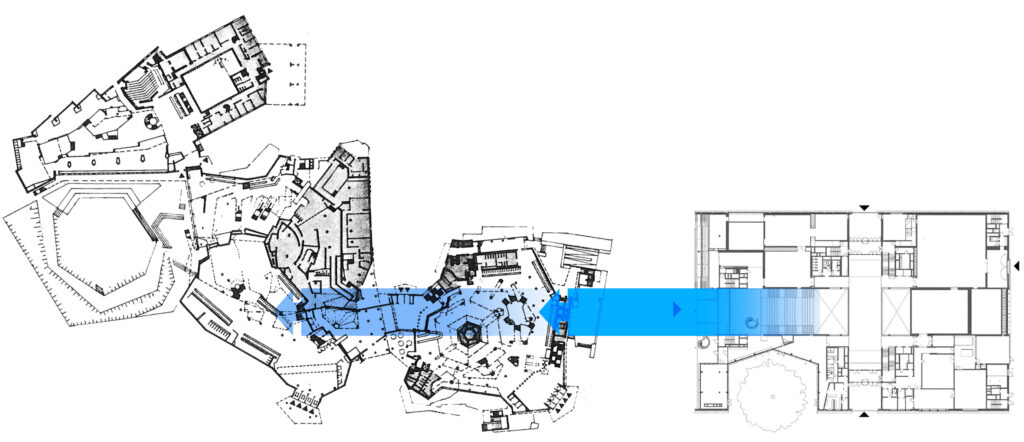

Stefan Ulrich, Referent der Philharmonie-Intendantin Andrea Zietzschmann, kann schließlich dem Gedanken etwas abgewinnen, in der Achse des „berlin modern“ einen neuen Zugang zum Kammermusiksaal zu schaffen. Hoffentlich bleibt das Aufspießen ein Gedankenspiel; Zusammenkommen geht auch ohne solche Selbstaufopferung. Keines der Museen und auch keine Staatsbibliothek verlegen ihre Tore — warum soll die Philharmonie (wieder)? Zumal Museen zur Konzertzeit gerade schließen?

.