5.000.000 : 1

Über fünf Millionen Bücher birgt das Magazin der Stabi, einige auch über sich selbst. Am 12.-14.02.2026 kamen weitere Seiten hinzu: die Ankündigung, das Haus Potsdamer Straße schreite einer elfjährigen Schließung entgegen. Sie platzte wie eine Bombe, dabei fand der Entwurfswettbewerb zur Sanierung bereits 2019 statt.

Auffällig der Gleichklang der Glossen: man gab den dpa-Bericht wieder. Dieser, den Pressebericht. Zitiert wurde dabei nur die erste Seite, seltener auch die zweite. Alles Nachfolgende, die Arbeits- und Vorbereitungsschritte, die Sachgründe usw., blieb unbeachtet und unberichtet — und lockte so die Kommentatoren ans Licht, nach günstig-schnellem Abriß und Neubau rufend und nach anderweitiger Verwendung der Stiftungsmittel. Der Denkmalschutz wurde eifrig in Frage gestellt und das Lesevermögen — doch nicht etwa jenes der Berichterstatter! Mit die einzigen Blätter mit Tiefgang waren das „Bild“ und der „Tagesspiegel“, der letztere sogar mit dem Vorschlag, das Riesenfoyer der Piazzetta, gleich am Ausweichquartier der Bibliothekare, als Not-Lesesaal zu verwenden.

Wir verweisen auf die ausführliche Maßnahmenbeschreibung des BBR und laden zum Abschiedsbesuch ein. Nutzt die Zeit, daß die Baucontainer und die -Zäune am Haupt- und Direktoreneingang verschwunden sind — sie kommen wieder, größer als je zuvor — und schaut euch um: jetzt, für den kurzen Moment, ist sogar die Terrassentreppe wieder in voller Höhe zu sehen!

Träumen darf man, daß sie nach der Sanierung von einem Kind von Heute zu erklimmen sein wird.

Geschützt: Jahresrückblick 2025

Jung, aber Denkmal: Kulturforum

Am 4. November 2025 widmete sich die Veranstaltungsreihe „Jung, aber Denkmal“ dem Berliner Kulturforum. Der Saal war voll und teilweise laut, die Presse das Gegenteil davon: bisher sind keine Kritiken wahrnehmbar. Man könne sich selbst ein Bild davon machen, denn die Aufzeichnung ist online.

Selten erlebte man in den letzten Jahren ein derart prominent besetztes Podium (Landschaftsarchitektin Katja Erke von der Architektenkammer, GMP-Partner uns Staatsbibliothek-Sanierer Stephan Schütz, Direktor derselben Dr. Achim Bonte, Dr. Verena Pfeiffer-Kloss und Landeskonservator Dr. Christoph Rauhut, Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt, Kritiker Jürgen Tietz), welches über Scharoun und seine Ideen so geradezu huldigend sprach. Die Mißstände benannte man sachlich und scheute nicht, auch auf eigene Fehler und noch zu erbringende Pflichten hinzuweisen.

Ein Makel nur ließe sich finden: in der Minute 23 sprach Dr. Bonte davon, wie auf dem Kulturforum „so viel Exzellenz und Weltkulturerbe“ versammelt seien. Die Scharoun-Gesellschaft wies (Minute 1:32) darauf hin, daß trotz allen unseren Mühens keines der Kulturforum-Anrainer diesen Titel trage, und daß ausgerechnet die Staatsbibliothek bisher auf entsprechende Angebote in keinster Weise reagierte.

Vom Podium gab es hierauf nur Schweigen.

Im Foyer auch.

So ging man auch auseinander.

OstWestOst

Auf den U-Bahnhöfen „Schillingstraße“ und „Weberwiese“ eröffnete die Ausstellung „OST WEST OST“. Modernen Großaufnahmen auf den Bahnsteigen und historische in den Eingangsbereichen erläutern dem Passant die Bauten der Karl-Marx-Allee. Weitergehende Ausführungen verlinkte das Landesdenkmalamt auf einer gesondert eingerichteten Homepage.

An und für sich, ein äußerst löbliches Unterfangen. Ein doppelt nützliches sogar, denn die sonst so leeren Verteilerhallen werden auf diese Weise (hoffentlich) vor Vermüllung und Verunstaltung geschützt. Doch leider nicht ganz ohne Makel.

Wir sahen uns verpflichtet, die Autoren darauf hinzuweisen und Korrekturen vorzuschlagen. Da die Reaktion ausgeblieben, veröffentlichen wir die Kritikpunkte nachstehend.

Bereits der erste Film wird falsch überschrieben, „Ein Plan für ganz Berlin: Hans Scharouns Kollektivplan“:

- „…nur Scharoun hat noch Feuer“. Klingend wie Gropius´ Satz auch sein mag, gefallen ist er erst nach seinem Berlin-Besuch im August 1947. Da war Scharoun bereits fast ein Jahr aus dem Amt und der „Kollektivplan“ Geschichte.

- „Scharouns Kollektivplan“. Gegen die Alleinurheberschafts-Zuweisung oder auch die Hervorhebung Scharouns sprachen sich bereits die Teilnehmer des Kollektivs aus; wir hatten wiederholt darauf hinzuweisen. Der spätere Sprachgebrauch mag anders geworden sein, zur Fertigstellung der ersten Neubauten war auch hier vom „Kollektiv Herzenstein“ die Rede — doch rückdatieren läßt sich diese Nennungsweise nicht.

- „Grund und Boden in öffentlicher Hand“. Sie waren, so die Erläuterung, „nur in der sowjetischen Zone politisch gewollt“ gewesen. Man fragt sich nur, wie die großflächigen westberliner Projekte, etwa das Hansa-Viertel im Tiergarten durchzusetzen waren? Siehen nicht auch sie auf vergesellschaftlichen Grund? Wie die Ernst-Reuter-Siedlung in Wedding und das Bayrische Viertel in Rufweite des Schöneberger Rathauses? Alles Sowjetagenten am Werk?

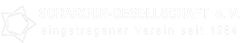

- „…ignoriert das bestehende unterirdische Leitungssystem“. In der sonst vielzitierten Ausstellung „Berlin plant“ hing ein Tafelwerk CI/2, bearbeitet von Professor Dr.Dr. Ernst Randzio. Er war kein Mitglied im Kollektiv, dafür aber, und das seit Oktober 1945, Leiter des extra eingerichteten Ausschusses „Unterirdisches Bauen“. Darin ermittelte er, von Scharoun beauftragt, die Friedenswerte und die Schadensstände von mehreren beispielhaften Quartieren. Die hohen Zahlen Randzios formten den Kollektivplan genau wie die statistischen Untersuchungen Herzensteins — das Ignorieren sieht normalerweise irgendwie anders aus…

Der Bedeutung wegen wiederholen wir diese Tafel nachstehend.

Im weiteren Film, „Wohnzelle, Heimstätte, Herzenstein: Der Kollektivplan wird real“, steigert man sich zu regelrechten Diffamierungen:

- „…Hans Scharoun wird … abgelöst, dafür erhält er eine Professur an der Technischen Universität“. Ein Handel also: Scharoun verliert einen Posten und wird (von wem?) mit einem anderen entschädigt. Wahr ist dagegen, daß der Stadtbaurat Scharoun die Neugründung der Technischen Universität aus den Trümmern der Technischen Hochschule erst ermöglichte und darin ein Institut für Städtebau schuf. Angesichts der Amtspflichten lehnte er es allerdings ab, etwas anderes als Lehraufträge zu übernehmen; die ihm zustehende Lehrkanzel hatte zu warten.

- „…1949 … Die Architektin Ludmilla Herzenstein wechselt aus dem Planungskollektiv und übernimmt Planung und Bauleitung der Wohnzelle.“ Das 1945er Kollektiv bestand seit 1947 nicht mehr, auch wenn die Mitglieder sich im Institut für Bauwesen wiederfanden. Die dortige Gruppe machte mehrere personnelle und institutionelle Umfirmierungen mit, vom Austritt einer einer einzelnen leitenden Person aus dem Planungskollektiv kann keine Rede sein.

Vielfach liest man von der „Bauhaus-Architektur“, doch die Presse beläßt es dabei nicht. Uwe Rada schreibt über die Ausstellung im „Kalten Krieg der Architekten„: „…der Stadtbaurat des Magistrats Hans Scharoun [hat] im Auftrag der sowjetischen Stadtkommandantur einen sogenannten Kollektivplan erarbeitet.“ Die Einzahl läßt einen denken, es war die Tat eines Einzelnen, und daß die „Kollektiv“-Silbe ein Hinweis auf Massung sei, kollektives Wohnen etwa — dem war mitnichten so. Kleine aber durchweg eigenständige Wohnungen unterschiedlichsten Zuschnitts waren geplant. Auch schrieb die Sowjet-Kommandatur 1945 kein Plan vor, in Kollektivform oder irgendwie anders; stadtweite sektorenübergreifende Erntwicklungspläne waren von den Allierten explizit verboten.

Das Zustandekommen des Kollektivs und die Ausstellung „Berlin plant“ waren, so man will, eine Emanzipierungs- und Selbstermächtigungs-Geste nicht minder stark als der spätere Teppichtritt Adenauers! Darüber schweigt die Ausstellung jedoch, und die Kritiker sowieso.

Hans Scharoun im Fokus

Am 12. November 2025 laden das Baukulturverein Osnabrück und die Scharoun-Gesellschaft in die Lagerhalle nach Osnabrück ein. Dort findet die dritte Vorführung des neu restaurierten „Hans Scharoun“-Filmes von George Sluizer statt. Davor und danach laufen zwei weitere selten gezeigte Streifen: „Probleme des modernen Städtebaues am Beispiel Berlin-Siemensstadt“ der Landesbildstelle Berlin und die „Imaginäre Architektur“ von Hartmut Bitomsky.

Zu besserer Einordnung aller drei Filme, der Umstände ihrer Entstehung und des Nachlebens davon spricht der 2. Vorsitzende der Scharoun-Gesellschaft Dimitri Suchin.

Mit anschließender Diskussion.

Ort: Lagerhalle Osnabrück, Rolandsmauer 26, 49074 Osnabrück

Zeit: 12. November 2025, 19:00 Uhr

Karten an der Abendkasse.