Kinder der Moderne

Ein Architektenpaar mit Kind bereist die vier berühmten Wohnhäuser der Moderne — Haus Oud in der Weißenhofsiedlung, Villa Tugendhat in Brünn, Haus Schminke in Löbau und die Marseiller Unité —, macht Aufnahmen, spricht mit vier Erstbewohnern, blättert in Familienalben, stellt die Frage, wie es darin gelebt wurde und was der einzelne davon trug. Genauer, mit Zweitbewohnern, denn die Erbauergeneration ging schon lange von uns — und auch die Kinder sind schon über 80.

Mehr als einmal findet sich der Beleg, die Architektur wirke sich auf die Menschen aus. Helga Zumpfe etwa, einer der Schminke-Töchter, waren die Türen eine Sonderheit: jene nach Außen, mit bunten kreisrunden Glaseinsätzen auf ihrer damaligen Augenhöhe, zum In-die-Welt-, aber auch zum Ins-Haus-Schauen, und auch die inneren — ihr scheinbares Nichtvorhandensein. Von der Weitläufigkeit würde sie auch noch Jahre später immer wieder Träumen.

Daraus entstand ein 2021 veröffentlichtes Buch „Kinder der Moderne: Vom Auchwachsen in berühmten Gebäuden“ (Julia Jamrozik und Coryn Kempster, Birkhäuser Verlag), auf diesen folgte eine Ausstellung. Erst gezeigt in der „Weissenhof-Werkstatt“ 2021, auf die Kindheit von Rolf Fassbaender bezogen, und in der Galerie „Kolektiv 313“ in Marseille 2022 (hier der Schwerpunkt auf Kindesjahre von Gisèle Moreau), kommt sie 2024 nach Löbau. Man darf gespannt sein.

Eröffnung: 19. Juli 2024, 19:00 Uhr. Begrenzte Platzzahl, um Rückmeldung bis zum 01. Juli 2024 wird gebeten.

Öffnungszeiten: 20. Juli — 29. September 2024, Donnerstag-Sonntag 12—17 Uhr

Ort: Haus Schminke, Kirschallee 1b, 02708 Löbau

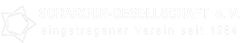

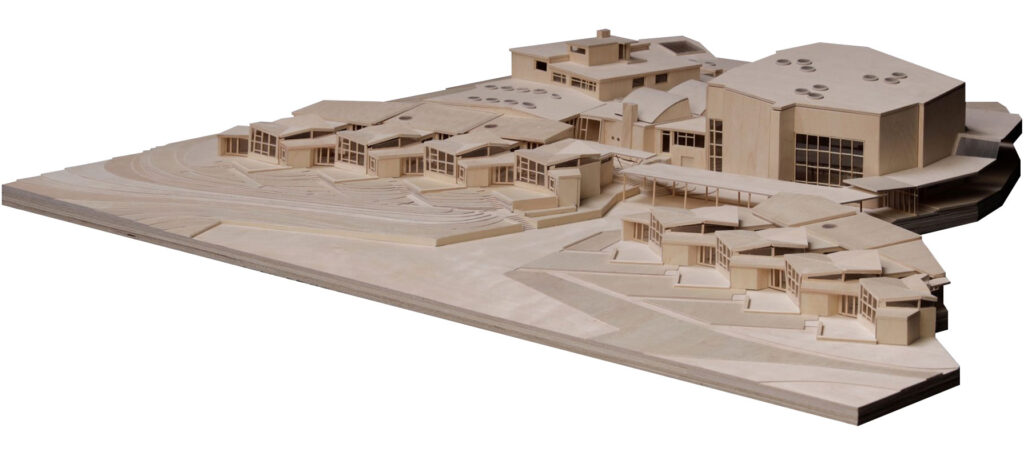

Sieben zum Dritten

Nach den Erfolgen in Köln und Berlin ist die Ausstellung der 7 Scharoun-Modelle des Forschungsseminars des RWTH Aachen in Münster angekommen. Inmitten der Virus-Sperrungen wagten die Studenten den Schritt in einen noch nie untersuchten Bereich: statt bloßer Grundriß- oder Schnittzeichnungen legten sie graphisch und in Modellen die Raumsequenzen frei, die das Erleben Scharoun´scher Bauen so einmalig machen.

Unbedingt besuchenswert.

Eröffnung: 29. Mai 2024, 18:00 Uhr, LWL-Landeshaus, Lichthof, Freiherr-vom Stein-Platz 1, 48147 Münster

Öffnungszeiten: 29. Mai–22. Juni 2024, Montag bis Frreitag 8:30–18:00 Uhr. Am 30. Mai geschlossen

Führungen: 1. Juni, 8. Juni und 22. Juni 2024, 14:00 Uhr

Vortrag: „Der Raum bei Hans Scharoun“, 17. Juni 2024, 19:00 Uhr

Scharoun. Sieben Modelle

Bereits vor einem halben Jahr zeigte das Kölner „Haus der Architektur“ die Ergebnisse eines Forschungsseminars des RWTH Aachen. Nun übernimmt das „Ernst-Reuter-Haus“ in Berlin, und das nicht ohne Grund — dort residiert das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, bereits mehrfach mit Scharoun verbunden. Ab Mai 1971 war die Vorgängereinrichtung, die Bundesbaudirektion, für die Ausführung der Staatsbibliothek zuständig, in den nächsten Jahren wird sie ihre Instandsetzung zu meistern haben.

Eröffnung: 15. November 2023, 18:00 Uhr, Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin

Öffnungszeiten bis zum 7. Dezember 2023: Mittwoch bis Freitag 9:00–18:00 Uhr

90 Jahre modern

Vom 30. September bis zum 6. Oktober 2023 feiert das Haus Schminke seinen 90. Geburtstag.

Die Münchner Malerin Alina Grasmann präsentiert im Hause die das Haus zum Gegenstand habenden Leinwände aus der Serie „The Grand Buffet“, in denen das tägliche Leben in die Räume eintritt. Das nicht so alltägliche Leben auch: die Kuration spricht von „Verweben [von] real exitieren Räumen mit Zitaten aus Kunst- und Kulturgeschichte“, von „Exkursen in den Film der 70er Jahre“ und „Fährten“.

Begleitet wird sie dabei von Audioinstallationen „Für Alina“ vom New-Yorker Daniel Neumann, die eigens für Grasmanns Bilder und ihre Präsentation im Hause entstanden sind.

Ein Buffet gibt es wirklich.

Eine Vernissage zum Auftakt der Festwoche findet am 30. September um 19 Uhr statt. Karten können online geordert werden; die Anzahl ist auf 60 begrenzt. Frei dagegen ist der Zutritt während der gesamten Restfeierlichkeit, und zwar täglich 12-17 Uhr, mit einer Künstler-Kuratoren-Führung um 15 Uhr.

Hans Scharoun, Visionen und Projekte: eine 30-Jahre-Rundschau

Wir schreiben das Jahr 1993: man feiert den 100. Geburtstag von Hans Scharoun. Mit Ausstellungen, Büchern, Konzerten und Forschungsprojekten. In Berlin an der Akademie der Künste und der Hochschule der Künste, in Bremen an der Hochschule der Künste und…

Die Ausstellung findet in Bremerhaven statt.

Das zugehörige Buch erscheint in Stuttgart.

Sie reisen um die halbe Welt — kommen aber erst dieser Tage nach der Geburtsstadt zurück. Denn auch Scharoun, in Bremerhaven aufgewachsen und in Berlin zu Ruhm gekommen, war ja ein geborener Bremer.

Das Bremer Zentrum für Baukultur nimmt sich Scharouns Zeichnungen und Entwürfe der 1930-1950er Jahre vor und ergänzt sie um die Aufnahmen von Horst Hänel. Am 12. Oktober wiederholt der Kurator Professor Eberhard Syring seinen Bremerhavener Vortrag vom 9. Februar 2023, „Von innen nach außen. Gedanken zum Werk Hans Scharouns“.

Am Wall 165/167, 28195 Bremen

Eröffnung 21. September 2023 um 19 Uhr

Öffnungszeiten 22. September – 13. Oktober 2023, Mo-Fr 10-17 Uhr

Vortrag 12. Oktober 2023 um 19 Uhr