Tornare serenissimo

Über 6 Spalten hinweg, eine halbe Zeitungsseite mit mäandrierenden Sätzen füllend, schwadroniert in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ der 79-jährige Hans Kollhoff gegen den 1972 verstorbenen Hans Scharoun. Genauer, gegen seine nichteinmal zweijährige Amtszeit als Berliner Baustadtrat 1945-1946. Erst in der zweiten Hälfte der letzten Spalte kommt Kollhoffs Befreiungsschlag gegen Scharouns „Zangengriff aus dem Jenseits“: die Bebauung des Tempelhofer (Flug)Feldes soll es sein!

Wo Scharoun nur ein Mal und nur am Rande mit einem Ehrenmal vertreten war…

Widmen wir uns dem Faktischen.

Es stimmt wohl, daß Hans Bernhard Reichow bereits während des Krieges an seiner „Organischen Stadtbaukunst“ arbeitete und auch als Referent am Speers „Arbeitsstab für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte“ auftrat — falsch ist dagegen, den Speer´schen Wiederaufbau als „Stadtlandschaft in einfacher Bauweise“ zu umreißen.

Wahr ist auch, daß die Planer schon vor dem Kriege vielfach von der „Auflockerung“ der Altbebauung sprachen, je nach Geschmackrichtung von „planmäßig“ bis „mechanisch“ — unwahr dagegen, daß das „Planungskollektiv unter Scharoun“ (sic!) „von einer … Stadt aus[ging], die bis in den Grund auszuradieren sei, um auf bereinigter Fläche die neue Stadt zu errichten“.

Von einer Vergesellschaftung des Bodens gingen sie sehr wohl aus. Das taten damals alle.

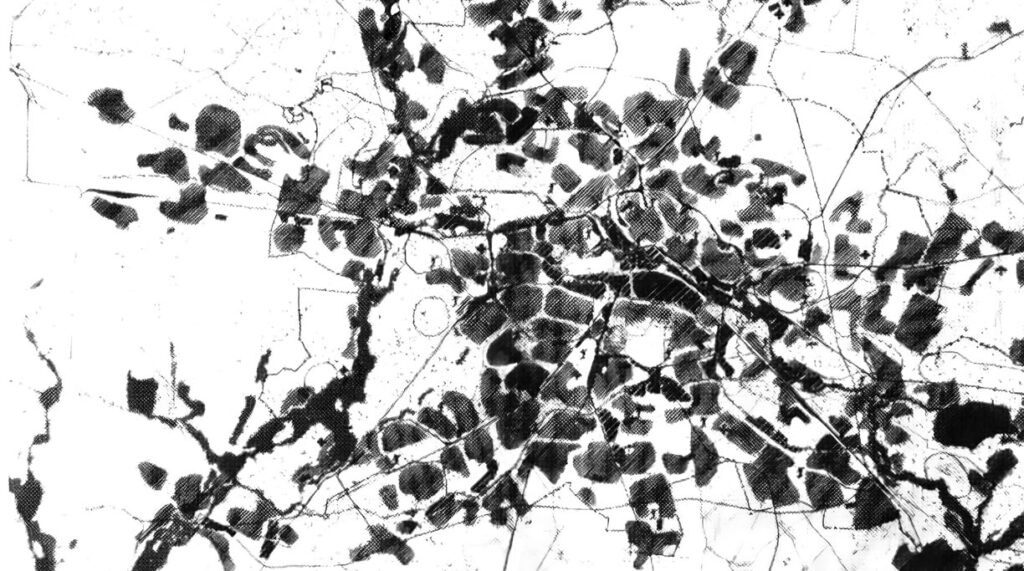

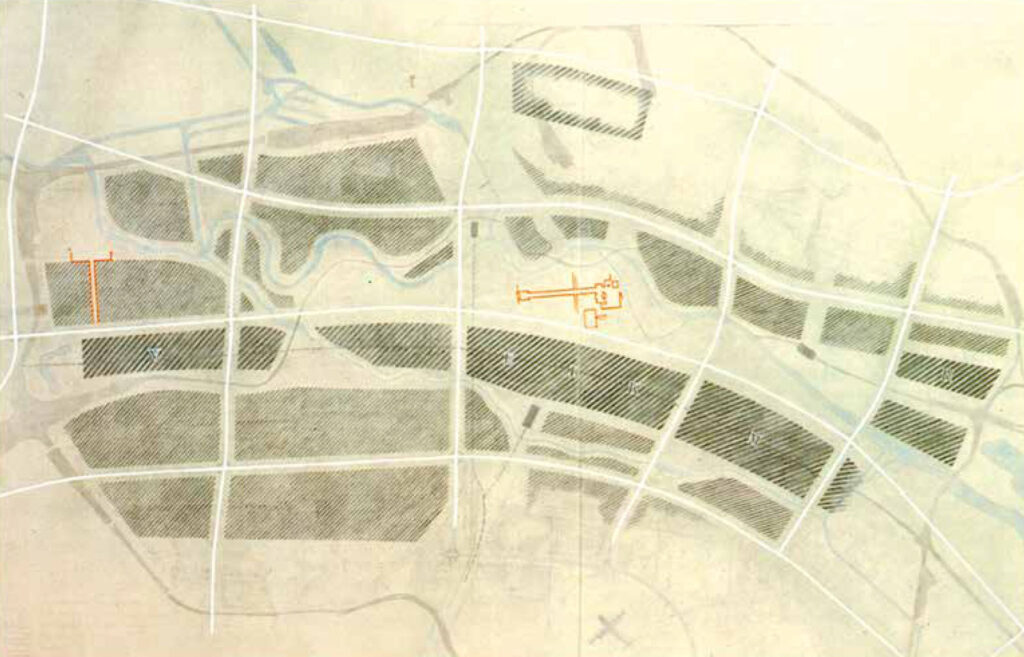

Nutzbarmachen der vorhandenen Bestände war die Devise der Stunde. Für Steinverwendung und dergleichen wurden unter Baustadtrat Scharoun gar besondere Bauregeln ausgegeben. Vorhanden war auch die Spee, von den Städtebauern der Krone und des Altars geflissentlich ignoriert: die ”Bandstadt im Urstromtal“ kam, weil sie nicht hätte nichtkommen können! Wobei die Bänderung, siehe oben, auch nicht rigide nach „Schema F“ aussieht…

Keiner mußte überzeugt werden ob der Versorgungs-Infrastruktur — die Kollektivplaner berichteten selbst davon, in zahllosen Zeitungs- und Radiobeiträgen. Sie schrieben derlei auch im „Generalaufbauplan“ fort.

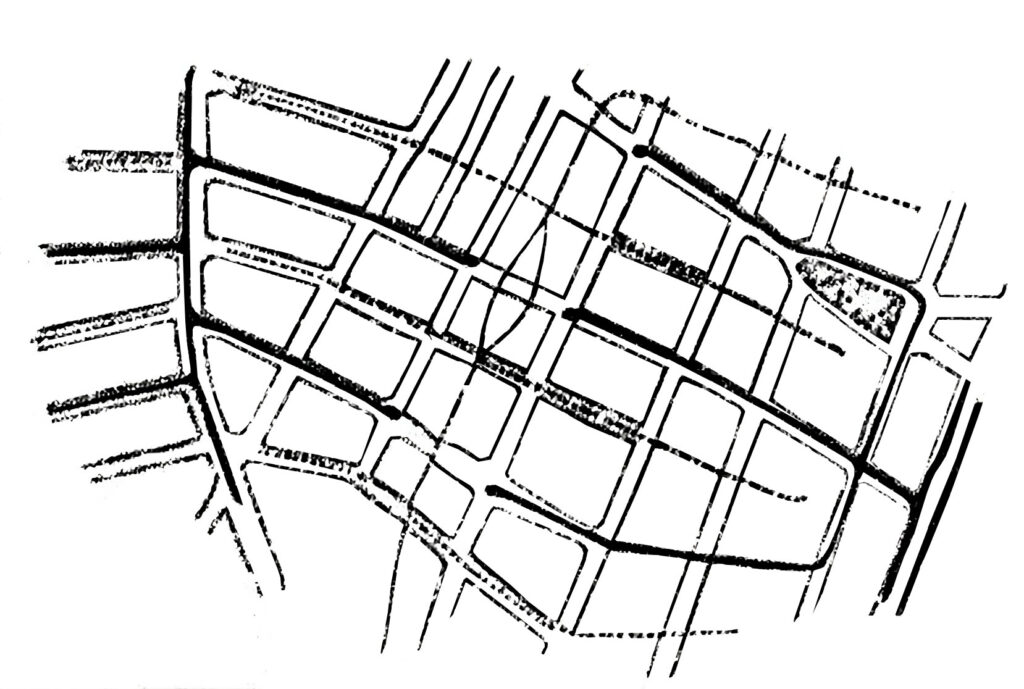

Luise Seitz: „Abbildung … zeigt, wie aus dem alten Straßennetz zwei voneinander getrennte Verkehrssysteme entstehen, schwarz gekennzeichnet sind die neuen Straßen für den Kraftwagenverkehr, punktiert die Fußgängerwege… Das unterirdische Leitungsnetz bleibt unangetastet und voll in Betrieb.“

Statt „eingestreut[er] Spolien“ gab es im Kollektivplan rote Linien, an den Linden und am Schloß Charlottenburg. Einmal an der in ihren Grundzügen tatsächlich Barock gewesenen Charlottenburger Altstadt, ein anderes Mal lose: in der Friedrichstadt war der Zerstörungsgrad zu hoch, um dahinter Baumasse anzustricheln. Und was die „dominierende Platzkonfiguration der Barockstadt“ anbetrifft… ausgerechnet Scharoun und sein Schüler Bodo Fleischer im 1962er-Wettbewerb setzten sich als einzige für den Erhalt jenes „Rondells„. Scharouns Wohn-und-Büro-Doppelring gab dem auf Beschauen und nicht zum Betreten bepflanzten „Schmuckplatz“ nach dem Ableben des Wochenmarktes am Stadttor erstmals einen Sinn!

Die Ausführung blieb hinter dem Entwurf zurück, die Gründe sind bekannt.

Der Neuaufbau der Frankfurter Allee begann tatsächlich am Stalins Geburtstag — allerdings nicht mit den „Laubenganghäuser[n] Hans Scharouns“, sondern mit jenen von Ludmilla Herzenstein. Scharoun konnte folglich nichts „widerwillig parallel zur Allee“ stellen: es waren nicht seine, er plante welche auf dem zur Allee führenden Weg, und kam nicht zur Ausführung. Wobei das „Ende … seine[r] Tätigkeit im Osten Berlins“ nicht etwa „Ende 1950“ sondern bereits in der ersten Jahreshälfte stattfand.

Von einem Augenzeugen wie Kollhoff wäre auch zu erwarten, bei Nennung der IBA-1987 „im Westen“, wo die „Internationalität der Akteure … vorwiegend am spektakulären Objekt interessiert [war] und nicht an der Komplexität des Berliner Mietshauses“, auch die vorausgegangenen „Komplexen Umgestaltungen“ im Osten zu nennen, am Arkonaplatz, am Kollwitzplatz, an der Sophienstraße usw. Oder haftet denen derselbe Makel an?

Der Satz vom „Berliner Wohnhaus“, das „die Kombination mit beruflicher Arbeit zu[lasse] und ist als Eigentum oder zur Miete und auch öffentlich gefördert zu haben“ sei, hätte übrigens auch von Scharoun stammen können. Gerade am zitierten Olivaer Platz wäre ein Beispiel für seine blockschließende urbane Wohn-Büro-und-Handel-Architektur zu finden — im Haus „Olivia„.

Doch wer statt alldem ein Platz ein „Park“ nennt, nur um sich sodann darüber aufzuregen, daß es „kein richtiger Park“ sei, fordert geradezu heraus, seinen Benjamin-Platz auf der anderen Kurfürstendamm-Seite unter die Lupe zu nehmen. Siehe da, es ist ja gar kein Platz! Eine richtige Straße ist das, nicht bloß „straßenartig“. Eine kurze, vom umketteten Brunnen zum (großgerenderten) Baum, der Anschluß an die Sybelstraße bleibt verpaßt — wohl der Rechen-Symmetrie wegen. Über je 26 tuskische Säulen und wieder ohne Bezug — ein Großtafel-Einerlei, dem Platz der Akademie scheinbar nacheifernd (Kollektiv Manfred Prasser, 1976-1988): an allen Ecken Berlins sieht man inzwischen diese nicht enden wollende Fensterraster im Grau. Vielleicht mag sie ja jemand — wo aber sind die bemängelten „gebrochenen Geraden“ und „abgeschnittene[n] Rechtecke“?..

Über die stadträumlichen Qualitäten der Tempelhöfer Hügelkuppe kann man jeglicher Meinung sein — doch beim Prädikat des „merkwürdige[n], um nicht zu sagen perverse[n] Demokratieverständnis[ses]“ wird es konfus. Beschrieben werden damit die neu eingerichteten Bürgerwerkstätten, doch nicht weil sie gegen das geltende, auf einer Volksabstimmung füßende Tempelhofer-Feld-Nichtbau-Gesetz verstößen: Kollhoff will dem Planer den Vortritt lassen, bevor der Bauherr (der Dilettant) sich entschieden hat, ob er sich umentscheiden will. Denn es steht „eine große Chance“ ins Haus, „auf das wir heute so stolz sein könnten wie die Pariser auf ihre Champs-Elysees und die New Yorker auf ihren Central Park“.

Bauen ohne Bauherr? Allein des Vergleiches wegen?

Geschätzter Kollege, bitte ein Schritt zurück!

Die Bebauung von Champs-Elysees ist, bis auf die Endpunkte, architektonisch nicht wirklich herausragend. Boulevards „nur für Touristen“ haben wir schon. Und statt auf das Central Park sind die Berliner auf den Tiergarten und eben auf die Tempelhofer Freiheit stolz.

Auch wenn einige den Höhenflug vermissen.

Kommentieren